はじめに:現代社会における化学物質曝露の課題

近年、先進国において不妊治療を受けるカップルの数が増加傾向にあります。この背景には様々な要因が考えられますが、その一つとして注目されているのが、日常生活で使用される化学物質への曝露です。

化粧品、洗剤、プラスチック製品、食品包装材などに含まれる化学物質の中には、皮膚を通じて体内に吸収されるものがあります。これらの物質が体内のホルモンバランスに影響を与え、生殖機能に何らかの影響を及ぼす可能性について、世界各国で研究が進められています。

科学的アプローチについて:本稿では、査読済みの科学論文と公的機関の報告書に基づき、現在入手可能な科学的知見を整理して紹介します。相関関係と因果関係を明確に区別し、研究の限界についても言及します。

皮膚は人体最大の臓器であり、外部環境と体内を隔てる重要なバリア機能を持っています。しかし、分子量が小さく脂溶性の高い化学物質は、このバリアを通過して体内に吸収される可能性があります。特に内分泌かく乱化学物質(Endocrine-Disrupting Chemicals, EDCs)と呼ばれる物質群については、低濃度でも生体に影響を与える可能性が指摘されています。

内分泌かく乱化学物質の作用機序

内分泌かく乱化学物質(EDCs)は、体内のホルモンシステムに干渉する化学物質の総称です。これらの物質は、以下のような機序で生体に影響を与える可能性があります:

主要な作用メカニズム

- ホルモン受容体への結合:EDCsが天然のホルモンと似た構造を持つ場合、ホルモン受容体に結合してホルモン様作用を示すことがあります。

- ホルモン合成・代謝の阻害:ホルモンの生合成や代謝に関わる酵素の活性を阻害することで、体内のホルモンレベルを変化させる可能性があります。

- 酸化ストレスの誘導:細胞内で活性酸素種の生成を促進し、DNA、タンパク質、脂質に損傷を与える可能性があります。

【科学的根拠のレベル】

高い根拠:ベンゾフェノン類、ビスフェノールA(BPA)、フタル酸エステル類の内分泌かく乱作用については、複数の査読付き論文で確認されています。

※ ただし、これらの研究の多くは動物実験や培養細胞を用いたものであり、ヒトでの影響については更なる研究が必要です。

生殖機能への影響に関する科学的知見

女性の生殖機能への影響

女性の生殖機能に対する化学物質の影響について、近年重要な研究成果が報告されています。特に注目されるのは、中国のTongji病院で実施されたTREE研究です。

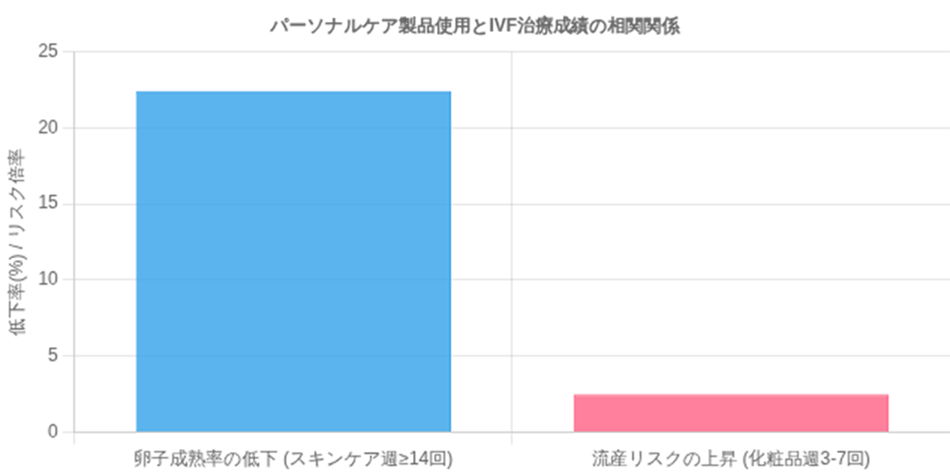

TREE研究の主要な知見

この大規模なコホート研究では、1,500人のIVF/ICSI治療を受ける女性を対象に、パーソナルケア製品の使用と治療成績の関連性が調査されました。

研究の解釈について:この研究は相関関係を示すものであり、因果関係を証明するものではありません。また、単一施設での研究であるため、結果の一般化には注意が必要です。交絡因子の影響も考慮する必要があります。

主要な発見:

- スキンケア製品を週14回以上使用する女性では、非使用者と比較して卵子成熟率が22.4%低い相関関係が観察されました

- 化粧品を週3-7回使用する女性では、流産リスクが2.5倍高い相関関係が見られました

※ これらの数値は統計的な相関関係を示すものであり、個人の治療成績を予測するものではありません。

男性の生殖機能への影響

男性の生殖機能に対する化学物質の影響についても、複数の研究で関連性が報告されています。

精子の質への影響

ビスフェノールA(BPA)、フタル酸エステル類、パラベン類などの化学物質への曝露と、精子濃度、運動率、形態異常率との関連を調査した疫学研究が

数多く実施されています。

主要な研究知見:

- BPA曝露と精子濃度・運動率の低下との関連が複数の研究で報告されています

- フタル酸エステル類への曝露が精子DNA損傷と関連する可能性が示唆されています

- パラベン類の混合曝露が精子の質に負の影響を与える可能性が指摘されています

研究の限界:これらの研究の多くは横断研究や症例対照研究であり、因果関係の確立には長期の前向きコホート研究が必要です。また、生活習慣や他の環境要因の影響も考慮する必要があります。

胎児・小児期への影響

妊娠期における化学物質曝露の胎児への影響については、特に注意深い検討が必要な分野です。

胎盤通過性と胎児曝露

多くの内分泌かく乱化学物質は胎盤を通過し、臍帯血や羊水から検出されることが確認されています。胎児期は化学物質に対して特に感受性が高い時期とされています。

出生時体重への影響

一部の化学物質曝露と出生時体重の変化との関連が報告されていますが、結果は一様ではなく、更なる研究が必要です。

神経発達への影響

胎児期・幼児期の化学物質曝露と神経発達障害との関連について研究が進められていますが、現時点では予備的な段階にあります。

主要な曝露源と化学物質

日常生活における主要な化学物質曝露源について、科学的根拠に基づいて整理します。

パーソナルケア製品

パラベン類:防腐剤として化粧品、シャンプー、歯磨き粉などに広く使用されています。エストロゲン様作用を持つことが確認されています。

フタル酸エステル類:香料の溶剤や可塑剤として使用されます。製品ラベルでは「香料」として表示されることが多く、消費者が認識しにくい特徴があります。

ベンゾフェノン類:紫外線吸収剤として日焼け止め製品に使用されます。皮膚透過性が高いことが複数の研究で示されています。

プラスチック製品

ビスフェノールA(BPA):ポリカーボネート樹脂やエポキシ樹脂の原料として使用されます。レシートなどの感熱紙も意外な曝露源となります。

規制の動向

FDA(米国食品医薬品局)は2012年にBPAの哺乳瓶への使用を禁止しました。EU諸国でも段階的な規制強化が進んでいます。日本では環境省がEXTEND2022として新たな評価手法の開発を進めています。

予防的アプローチと実践的対策

科学的知見に基づく予防的アプローチとして、以下のような対策が考えられます。

製品選択の指針

成分表示の確認:「パラベンフリー」「フタル酸エステル不使用」「BPAフリー」などの表示を参考にできます。

無香料製品の選択:「香料」という表示には多数の化学物質が含まれる可能性があるため、無香料製品を選ぶことで曝露を減らせる可能性があります。

日常生活での注意点

日焼け止めの選択:紫外線防御は重要ですが、成分に配慮した製品選択も可能です。酸化亜鉛や酸化チタンを主成分とする製品は、化学的紫外線吸収剤の代替案となります。

食品保存:プラスチック容器での加熱を避け、ガラスや陶器製の容器を使用することで、化学物質の溶出を防げる可能性があります。

重要な注意:これらの対策は予防的観点から提案されるものであり、化学物質曝露と健康影響の因果関係が完全に証明されているわけではありません。また、完全な回避は現実的ではないため、バランスの取れたアプローチが重要です。

今後の研究動向と展望

この分野の研究は急速に発展しており、今後の展望について整理します。

新しい研究手法の開発

代替試験法: 動物実験を代替・補完する新しい試験法( NAMs: New Approach Methodologies)の開発が進んでいます。ヒト細胞を用いたin vitro試験やオルガノイド技術などが注目されています。

AI・機械学習の活用:化学物質の構造から毒性を予測するAI技術の開発により、より効率的なリスク評価が可能になる可能性があります。

混合物曝露の評価

現実世界では複数の化学物質への同時曝露が起こるため、混合物としての影響評価手法の開発が重要な課題となっています。

個人差の解明

遺伝的多型や代謝能力の個人差が、化学物質感受性にどのように影響するかの研究が進展しています。

まとめ

化学物質の経皮吸収と生殖医療に関する現在の科学的知見を整理すると、以下のような状況です。

確立された知見

- 特定の化学物質(BPA、フタル酸エステル、ベンゾフェノンなど)の内分泌かく乱作用は複数の研究で確認されています

- TREE研究などにより、パーソナルケア製品の使用とIVF成績との相関関係が示されています

- 各国の規制当局が予防的アプローチに基づく規制強化を進めています

今後の課題

- 相関関係から因果関係の解明への研究の発展

- 混合物曝露や個人差を考慮した評価手法の確立

- より精度の高いヒト健康影響評価手法の開発

建設的な展望

この分野の研究は、私たちがより安全で健康的な環境を構築するための重要な知識を提供しています。科学的知見の蓄積により、リスクをより適切に評価し、効果的な予防策を講じることが可能になってきています。

個人レベルでは、現在の科学的知見を参考にしながら、過度な不安を抱くことなく、合理的な選択を行うことが重要です。同時に、この分野の研究の進展を見守り、新しい知見に基づいて判断を更新していく柔軟な姿勢も必要でしょう。

【読者へのメッセージ】

科学は常に発展し続けており、現在の知見も将来的に更新される可能性があります。不確実性の中で意思決定を行う際は、信頼できる情報源からの最新の知見を参考にし、専門家と相談しながら判断することをお勧めします。

主要参考文献

- Guo QC, et al. Associations of personal care products use with reproductive outcomes in women undergoing IVF/ICSI. Front Endocrinol (Lausanne). 2024;14:1320893. PMID: 38332926

- Mustieles V, et al. Bisphenol A and its analogues: A comprehensive review to identify and prioritize effect biomarkers for human biomonitoring. Environ Int. 2023;174:107872. PMID: 36805158

- 環境省. 化学物質の内分泌かく乱作用に関する今後の対応 -EXTEND2022-. 2022年10月20日発表.

- FDA. Bisphenol A (BPA): Use in Food Contact Application. Available at:

https://www.fda.gov/food/food-packaging-other-substances-come-contact-food-information-consumers/bisphenol-bpa-use-food-contact-application - 日本石鹸洗剤工業会. 洗剤の安全性について. Available at: https://jsda.org/w/02_anzen/senzai_anzensei_02.html