序論:見えざる脅威、マイクロプラスチックが私たちの未来を蝕む

かつて海洋汚染の象徴であったプラスチックごみは、今や目に見えないほど微細な「マイクロプラスチック」となり、私たちの想像をはるかに超える範囲にまで拡散しています。

北極の氷からマリアナ海溝の最深部まで、地球上のあらゆる場所でその存在が確認され、もはや逃れることのできない環境汚染物質となりました。しかし、この問題の本当の深刻さは、その環境への広がりだけではありません。

最新の研究は、この見えざる脅威が私たちの身体の最も深い部分にまで侵入しているという衝撃的な事実を次々と明らかにしています。私たちの食卓に並ぶ魚介類や食塩、毎日飲む水、そして呼吸する空気を通じて、マイクロプラスチックは体内に取り込まれます。

その結果、血液、肺、肝臓、脳といった重要臓器だけでなく、生命の源である精液、卵胞液、さらには胎児を守るべき胎盤からも検出されるに至っています。

これは、マイクロプラスチック問題が単なる環境問題から、私たちの健康、特に次世代の命を育む「生殖」そのものを脅かす公衆衛生上の危機へと移行したことを意味します。

本稿では、この静かなる侵略者、マイクロプラスチックがもたらす人体への影響について、科学的根拠に基づき包括的かつ深く掘り下げます。まず、マイクロプラスチックの基礎知識と体内への侵入経路を整理し、その後、本稿の核心である「生殖機能への深刻な影響」と「生殖医療との関係性」を最新の研究成果を交えて徹底的に解説します。

男性不妊、女性不妊、妊娠合併症、そして体外受精(IVF)の成功率に至るまで、マイクロプラスチックがどのように関与しているのかを明らかにします。さらに、全身に及ぼす複合的な健康リスクを概観し、最後に、この脅威から自身と未来の世代を守るために、私たちが今日から実践できる具体的な対策と社会全体で取り組むべき課題を提示します。これは、見えざる脅威に立ち向かうための知識の羅針盤です。

マイクロプラスチックとは?~基礎知識を30秒で理解する

マイクロプラスチック問題の議論を進めるにあたり、まずはその基本的な定義、種類、そして私たちの生活における主な発生源を理解することが不可欠です。このセクションでは、複雑な問題を簡潔に整理し、議論の共通基盤を構築します。

定義と分類

マイクロプラスチック(Microplastics, MPs)とは、直径5mm以下の微細なプラスチック粒子と定義されています。これは鉛筆の消しゴム程度の大きさですが、実際には肉眼ではほとんど確認できない、より小さな粒子が大部分を占めます。さらに、粒子径が1マイクロメートル( μm 、0.001mm ) 未満のものは「ナノプラスチック( Nanoplastics, NPs)」と呼ばれ、細胞膜を通過して細胞内部にまで侵入する可能性があるため、より深刻な健康リスクが懸念されています。

マイクロプラスチックは、その発生起源によって大きく2種類に分類されます。

一次マイクロプラスチック (Primary Microplastics): 製造された時点ですでに微小な サイズのプラスチック粒子です。代表的な例として、洗顔料や歯磨き粉に角質除去剤として含まれていた「マイクロビーズ」や、プラスチック製品の原料となる工業用樹脂ペレットが挙げられます。現在、多くの国でマイクロビーズの使用は法律で止されていますが、過去に生産・使用されたものが環境中に依然として残存しています。

二次マイクロプラスチック (Secondary Microplastics): より大きなプラスチック製品が、自然環境下で紫外線、波の力、物理的な摩耗などによって劣化・破砕され、細かくなったものです。私たちが日常的に廃棄するペットボトル、レジ袋、食品トレー、漁網などが主な発生源となります。環境中に存在するマイクロプラスチックの大部分は、この二次マイクロプラスチックであると考えられています。

私たちの生活における主な発生源

マイクロプラスチックは、私たちの現代生活のあらゆる側面から発生しています。なお、海洋に流出するプラスチックごみ全体は年間約800万トンと推定されており、その一部がマイクロプラスチックとして環境中に拡散していることからも、問題の深刻さを物語っています。主な発生源を理解することは、効果的な対策を考える上で第一歩となります。

主要なマイクロプラスチック発生源

合成繊維衣類の洗濯: 国際自然保護連合(IUCN)の報告によると、海洋に流出する一次マイクロプラスチックの最大35%が、ポリエステルやアクリルなどの合成繊維衣類の洗濯に由来すると推定されています。1回の洗濯で数百万もの微細な繊維(マイクロファイバー)が抜け落ち、下水処理施設をすり抜けて河川や海洋へ流出します。さらに、衣類を着用しているだけでもマイクロファイバーが空気中に放出されることが分かっています。

自動車タイヤの摩耗: 自動車が走行する際のタイヤと路面の摩擦によって、タイヤのゴムが摩耗し、大量のマイクロプラスチック粒子が発生します。これらは雨水によって洗い流され、水路を経て環境中に広がります。タイヤ由来の粒子は、海洋マイクロプラスチックの主要な汚染源の一つと考えられています。

都市の粉塵と塗料: 道路標示用の塗料や建物の外壁塗料が劣化・剥離することで、マイクロプラスチックを含む粉塵が発生します。これらは大気中に浮遊し、広範囲に拡散します。

プラスチックごみの劣化: 屋外に投棄されたり、適切に処理されなかったりしたペットボトル、レジ袋、食品包装、発泡スチロールなどが、紫外線や物理的な力によって徐々に破砕され、無数の二次マイクロプラスチックとなります。

パーソナルケア製品: かつては洗顔料や化粧品に含まれるマイクロビーズが大きな問題でしたが、規制が進んだ現在でも、一部の製品には意図的にプラスチック粒子が使用されている場合があります。

これらの発生源からわかるように、マイクロプラスチックは特定の産業や地域だけの問題ではなく、私たちの消費活動や日常生活そのものと深く結びついています。この普遍性こそが、対策を困難にし、問題をより根深くしているのです。

体内への侵入と分布:私たちの身体はすでに汚染されている

環境中に放出されたマイクロプラスチックは、食物連鎖や大気循環を通じて、最終的に私たちの体内へと侵入します。かつては「摂取してもほとんどが排出される」と考えられていましたが、近年の研究により、微小な粒子が体内に吸収・蓄積し、全身に分布する可能性が強く示唆されています。このセクションでは、その侵入経路と体内での動態を科学的知見に基づいて解説します。

三大侵入経路:経口・吸入・皮膚接触

経口摂取 (Ingestion)

最も主要な侵入経路であり、私たちの食生活と密接に関わっています。ある研究では、食事や呼吸を通じて、人は年間74,000個から121,000個ものマイクロプラスチック粒子を体内に取り込んでいると推定されています。ただし、実際の摂取量については研究によって推定値に大きな幅があり、科学界でも議論が続いているのが現状です。

汚染された食品・飲料: 海洋生物がマイクロプラスチックを餌と間違えて摂取し、食物連鎖を通じて濃縮されます。その結果、私たちが食べる魚介類に蓄積されています。また、食塩、蜂蜜、ビール、そして特にペットボトル入りの水からも高濃度のマイクロプラスチックが検出されています。ある研究では、ペットボトル水は水道水よりも格段に多くの粒子を含んでいたと報告されています。

食品包装からの移行: プラスチック製の容器や包装材が熱や経年劣化によって分解し、内容物である食品に粒子が移行(リーチング)する可能性があります。特に、電子レンジでプラスチック容器を加熱する行為は、このリスクを高めることが指摘されています。

吸入 (Inhalation)

大気中にも、タイヤの摩耗粉や合成繊維の断片など、多くのマイクロプラスチックが浮遊しています。これらの粒子は呼吸を通じて気道に入り、肺の深部にまで到達します。

英国の研究では、肺の手術を受けた患者13人のうち11人の肺組織からマイクロプラスチックが検出され、その存在が裏付けられました。吸入された粒子は、肺の炎症や酸化ストレスを引き起こし、咳、息切れ、さらには慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器疾患のリスクを高める可能性が懸念されています。

皮膚接触 (Dermal Contact)

他の2つの経路に比べると研究は限られていますが、化粧品やパーソナルケア製品に含まれるマイクロプラスチックが、皮膚のバリアを通過して体内に吸収される可能性も指摘されています。特に、皮膚に傷がある場合や、ナノサイズの粒子の場合、そのリスクは高まると考えられます。

体内での動態:吸収、分布、そして蓄積

体内に侵入したマイクロプラスチックは、どのような運命をたどるのでしょうか。その動態は、薬物動態学におけるADME(吸収、分布、代謝、排泄)のフレームワークで理解することができます。

吸収 (Absorption): 摂取されたマイクロプラスチックの大部分は消化管を通過し、糞便として体外に排出されると考えられています。しかし、特に粒子径が小さいもの(20μm以下、特にナノプラスチック)は、腸の上皮細胞を通過(経細胞輸送)して体内に吸収される可能性があります。

分布 (Distribution): 腸管から吸収された粒子は、血液やリンパ系に乗って全身へと運ばれます。近年の研究では、血液中からプラスチック粒子が検出されたことで、この全身分布が現実のものであることが証明されました。その結果、肝臓、腎臓、脾臓、肺、脳といった様々な臓器への蓄積が動物実験やヒトの組織サンプルで確認されています。

代謝 (Metabolism): プラスチックは生体内で分解されにくい性質を持つため、体内で代謝されることはほとんどないと考えられています。免疫細胞であるマクロファージが異物として貪食するものの、分解できずに蓄積し、慢性的な炎症を引き起こす一因となります。

排泄 (Excretion): 体内に吸収された粒子のうち、一部は肝臓や脾臓で捕捉され、最終的には胆汁などを経由して糞便中に排泄されると考えられますが、その詳細なメカ ニズムや効率については未だ不明な点が多く、長期的な体内蓄積のリスクが懸念されています。

特筆すべきは、マイクロプラスチックが「血液脳関門」や「胎盤関門」といった、通常は異物の侵入を厳格に防ぐ生体バリアを突破する能力です。ナノサイズの粒子が脳組織や胎盤、さらには胎児の体内からも検出されたという報告は、マイクロプラスチック汚染が個人の健康問題にとどまらず、次世代の生命の健全性をも脅かす可能性を示唆する、極めて重大な発見です。

【本稿の核心】生殖機能への深刻な影響と生殖医療への警鐘

マイクロプラスチックの人体影響の中でも、最も深刻な懸念が寄せられているのが「生殖機能」への影響です。生命の誕生という根源的なプロセスが、目に見えないプラスチック粒子によって脅かされている可能性が、最新の科学研究によって次々と示されています。

このセクションでは、男性・女性の生殖能力、妊娠、胎児、そして体外受精(IVF)などの生殖医療に、マイクロプラスチックが具体的にどのような影響を及ぼすのか、そのメカニズムと最新の知見を深く掘り下げます。

男性生殖機能への脅威:精子の質の低下とホルモン攪乱

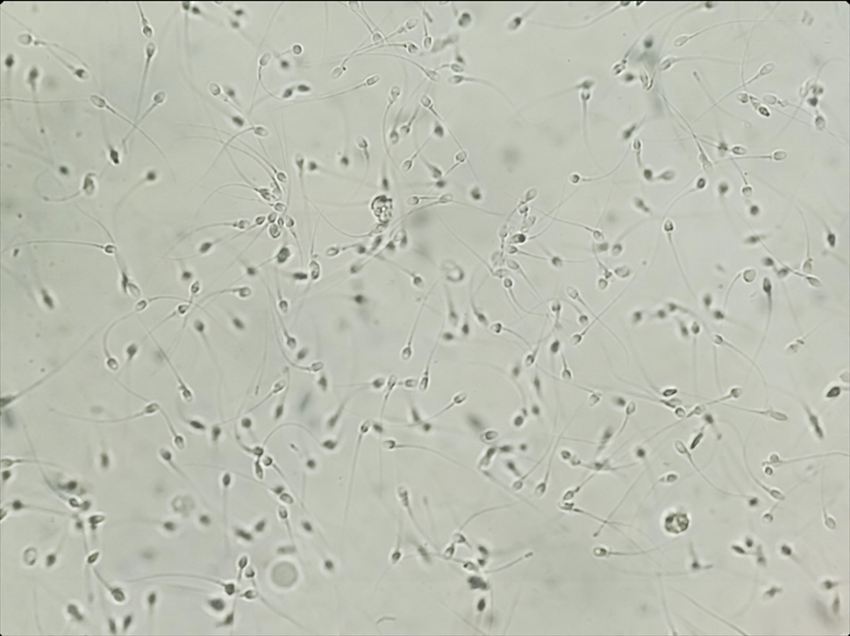

近年、世界的に男性の精子の質が低下していることが報告されており、その原因の一つとして環境汚染物質の関与が疑われてきました。そして今、マイクロプラスチックがその有力な容疑者として浮上しています。複数の研究が、ヒトの精液や精巣組織からマイクロプラスチックが検出されたことを報告しており、その影響は多岐にわたります。

精子への直接的ダメージ: 動物実験では、マイクロプラスチック(特にポリスチレン)への曝露が、精子数の減少、運動率の低下、精子の奇形率の増加、そしてDNAの損傷を引き起こすことが繰り返し示されています。ヒトを対象とした研究でも、精液中のマイクロプラスチックの種類が多いほど、総精子数や前進運動率が低いとい う関連が見出されています。これらの粒子は、精子形成の過程を物理的に妨害した り、酸化ストレスを誘発して精子細胞を傷つけたりすると考えられています。

精巣機能の障害と炎症: マイクロプラスチックは、精子を作り出す工場である精巣に蓄積し、深刻なダメージを与えます。マウスを用いた研究では、精巣組織内での炎症反応、精細管構造の破壊、精子形成細胞のアポトーシス(細胞死)が確認されまし た。さらに、外部の有害物質から精巣を守る「血液精巣関門(Blood-Testis Barrier)」の機能を破壊することも報告されており、これにより精巣の微小環境が損なわれ、正常な精子形成が阻害されます。

男性ホルモンの攪乱: 精子の形成に不可欠な男性ホルモン「テストステロン」の生成も、マイクロプラスチックによって妨げられます。マウスの慢性曝露実験では、血中のテストステロン濃度が有意に低下することが示されました。そのメカニズムとして、脳下垂体から分泌される黄体形成ホルモン(LH)のシグナル伝達経路(LHR/cAMP/PKA/StAR経路)が阻害され、精巣でのテストステロン合成が抑制されることが明らかにされています。

女性生殖機能への懸念:卵巣と卵子の危機

女性の生殖機能もまた、マイクロプラスチックの脅威に晒されています。特に衝撃的だったのは、ヒトの卵巣内で卵子を育む「卵胞液」からマイクロプラスチックが検出されたという報告です。これは、生命の最も初期段階である卵子が、プラスチック汚染に直接曝されていることを意味します。

卵巣機能の低下と卵巣予備能への影響: 動物実験では、マイクロプラスチックへの曝露が卵巣の線維化、卵胞数の減少、そして卵巣の細胞死(アポトーシス)を引き起こすことが示されています。卵胞数の減少は、女性の妊娠能力の指標である「卵巣予備能」の低下に直結します。ラットを用いた研究では、抗ミュラー管ホルモン(AMH、卵巣予備能のマーカー)のレベルが低下することも報告されています。

卵子の質の悪化と受精率の低下: 卵子そのものへのダメージも深刻です。マイクロプラスチックは酸化ストレスを増加させ、卵子の成熟を妨げ、質を低下させることが懸念されています。体外受精を受ける女性を対象とした研究では、卵胞液中のポリエチレン(PE)濃度が高いほど、その後の受精率が有意に低いという負の相関関係が報告されました。これは、マイクロプラスチックが卵子の受精能力を直接的に損なっている可能性を示唆する重要な知見です。

子宮への影響と着床障害: 受精卵が着床する場所である子宮も、マイクロプラスチックの影響を受けます。動物実験では、子宮内膜の構造変化や菲薄化(薄くなること)が観察されており、これが受精卵の着床を妨げる一因となる可能性が指摘されています。

妊娠と胎児への影響:次世代に引き継がれるリスク

マイクロプラスチック問題の最も憂慮すべき側面の一つは、その影響が母体から胎児へと、世代を超えて引き継がれる可能性があることです。

胎盤関門の突破と胎児への移行: 2020年、イタリアの研究チームがヒトの胎盤からマイクロプラスチックを検出したという報告は、世界に衝撃を与えました。胎盤は、 母体と胎児の間で栄養や酸素を交換し、有害物質から胎児を守る重要なバリアです が、微小なプラスチック粒子はこの関門を突破してしまうのです。粒子は胎盤の母 体側、胎児側の両方、さらには羊膜からも見つかっており、胎児がプラスチック粒子に直接曝露されていることが明らかになりました。

胎盤機能の攪乱と胎児発育への影響: 胎盤に蓄積したマイクロプラスチックは、炎症反応や酸化ストレスを引き起こし、胎盤の正常な代謝機能や免疫バランスを攪乱する可能性があります。これにより、胎児への栄養供給が滞り、胎児発育不全や低出生体重のリスクを高めることが懸念されます。動物実験では、母マウスへのマイクロプラスチック曝露が、胎児の体重減少や骨格筋の発達異常などを引き起こすことが報告されています。

DOHaD仮説との関連: 胎児期の環境が、出生後の子どもの健康や、成人してからの生活習慣病のリスクを決定するという「DOHaD(Developmental Origins of Health and Disease)仮説」の観点から、胎内でのマイクロプラスチック曝露は極めて重大な問題です。胎児期に受けた影響は、出生後も持続し、神経発達障害や代謝異常など、生涯にわたる健康リスクにつながる可能性があるのです。

全身に及ぶ複合的な健康リスク

生殖系への影響は、マイクロプラスチックがもたらす健康リスクの氷山の一角に過ぎません。体内に侵入した粒子は全身を巡り、様々な臓器やシステムに複合的な影響を及ぼす可能性があります。ここでは、その毒性発現のメカニズムと、各器官で懸念される具体的なリスクについて概観し、問題の全体像を明らかにします。

毒性のメカニズム:なぜマイクロプラスチックは有害なのか?

マイクロプラスチックの毒性は、単一の要因ではなく、複数のメカニズムが複雑に絡み合って発現します。主な作用機序は以下の4つに大別できます。

物理的ストレスと細胞損傷: 微小な粒子そのものが、細胞膜や組織に物理的な刺激や損傷を与えます。特に消化管の粘膜などを傷つけることで、バリア機能の低下を招きます。

酸化ストレスと慢性炎症: 体はマイクロプラスチックを「異物」と認識し、免疫細胞(マクロファージなど)がこれを排除しようとします。しかし、プラスチックは生分解されにくいため、免疫細胞は粒子を貪食しても消化できず、活性酸素種(ROS)を放出し続けます。

このROSの過剰な産生が、細胞のDNAやタンパク質、脂質を酸化させて傷つける「酸化ストレス」状態を引き起こします。このプロセスは、 NLRP3インフラマソームといった炎症誘発性のシグナル伝達経路を活性化させ、サイトカインの放出を促し、持続的な「慢性炎症」状態につながります。この慢性炎症こそが、がんや心血管疾患、自己免疫疾患など、多くの現代病の根底にあると考えられています。

内分泌かく乱(環境ホルモン)作用: プラスチック製品には、柔軟性や難燃性を与えるために、ビスフェノールA(BPA)やフタル酸エステル類といった様々な化学物質が添加剤として使用されています。

これらの多くは、体内でホルモンの働きを模倣したり、阻害したりする「内分泌かく乱化学物質(EDCs)」です。マイクロプラスチックからこれらの化学物質が溶け出すことで、生殖機能の異常、代謝障害、特定のがんのリスク増加など、深刻な健康影響を引き起こす可能性があります。

「トロイの木馬」効果: マイクロプラスチックの粒子は、その疎水性の表面に、水に溶けにくい有害な化学物質(残留性有機汚染物質:POPsや重金属など)を高濃度で吸着しやすい性質を持っています。研究によれば、周囲の海水と比較して10万倍から100万倍もの高濃度に汚染物質を濃縮することがあるとされています。

これらの粒子が体内に取り込まれると、まるで「トロイの木馬」のように、吸着した有害物質を体の深部まで運び込み、そこで放出することで、局所的に高濃度の化学物質曝露を引き起こす危険性があります。

各器官への影響:消化器系から心血管系まで

これらの毒性メカニズムを通じて、マイクロプラスチックは全身の様々な器官に悪影響を及ぼすことが懸念されています。

マイクロプラスチックが影響を及ぼす主要な器官系

消化器系: 腸内細菌叢(マイクロバイオータ)のバランスを崩し(ディスバイオーシス)、悪玉菌を増やし有益菌を減らす可能性があります。また、腸管のバリア機能を破壊し、本来通過しないはずの物質が血中に漏れ出す「リーキーガット症候群」を引き起こす可能性も指摘されています。

炎症性腸疾患(IBD)患者の糞便中には、健康な人よりも多くのマイクロプラスチックが含まれていたという報告もあります。

免疫系: 免疫細胞への持続的な刺激は、免疫系の過剰反応や機能不全を招く可能性があります。これにより、アレルギー反応(食物アレルギー、アレルギー性鼻炎など)の増悪や、自己免疫疾患の発症リスクを高めることが懸念されています。マウスの実験では、マイクロプラスチックの経口摂取が食物アレルギーを悪化させることが示されています。

心血管系: 2024年に発表され、世界に衝撃を与えた研究では、頸動脈の動脈硬化プラーク(粥腫)からマイクロプラスチック(ポリエチレン、ポリ塩化ビニ ル)が検出されました。

そして、プラーク内にマイクロプラスチックが検出された患者は、検出されなかった患者と比較して、その後の心筋梗塞、脳卒中、または死亡のリスクが4.53倍も高かったことが明らかになりました。

これは、マイクロプラスチックが血管内で炎症を促進し、プラークを不安定化させることで、致命的な心血管イベントの引き金になっている可能性を示唆する、ヒトにおける直接的な証拠です。

呼吸器系: 吸入された粒子は、肺組織に炎症、酸化ストレス、線維化を引き起こし、呼吸機能の低下を招きます。繊維工場労働者における呼吸器疾患のリスク増加は、古くから知られています。 神経系: 特にナノサイズの粒子は、血液脳関門を通過して脳内に侵入し、神経炎症(ニューロインフラメーション)を引き起こす可能性があります。これは、長期的には神経細胞の損傷や、アルツハイマー病などの神経変性疾患の発症・進行に関与する可能性が懸念されています。

肝臓: 消化管から吸収された異物の解毒・代謝を担う肝臓は、マイクロプラスチックの蓄積と影響を強く受ける臓器の一つです。動物実験では、肝臓への蓄積が脂質代謝異常や肝機能障害を引き起こすことが報告されています。

私たちにできること:リスクを減らすための対策と未来への展望

マイクロプラスチック問題の深刻さを前に、無力感を覚えるかもしれません。しかし、個人レベルでの行動変容から、社会システム全体の変革に至るまで、私たちが取り組める対策は数多く存在します。このセクションでは、リスクを減らし、より安全な未来を築くための具体的な行動指針と展望を示します。

個人でできる曝露削減策

マイクロプラスチックへの曝露をゼロにすることは現代社会では不可能ですが、日々の選択を意識することで、そのリスクを大幅に減らすことは可能です。以下に、今日から実践できる具体的な対策を挙げます。

- 脱・使い捨てプラスチックを心掛ける:

- ペットボトル飲料の購入を控え、浄水器を設置したり、マイボトル(ガラス製やステンレス製が望ましい)を持ち歩いたりする。

- 買い物ではエコバッグを持参し、レジ袋を断る。

- プラスチック製のカトラリー、ストロー、カップの使用を避ける。

- 食生活を見直す:

- 食品の保存や調理には、プラスチック容器ではなく、ガラス製、陶器製、ステンレス製の容器やホーロー製品を活用する。

- 特に、電子レンジで食品を加熱する際は、絶対にプラスチック容器を使用しな い。熱によって有害な化学物質やマイクロプラスチックが食品に溶け出すリスクが非常に高まります。

- テイクアウト食品は、可能な限り持参した容器に入れてもらう。

- 洗濯の習慣を工夫する:

- 合成繊維(ポリエステル、アクリル、ナイロンなど)の衣類の洗濯は、マイクロファイバーの流出を最大90%削減できる専用の洗濯ネット(Guppyfriendなど)を使用する。

- 洗濯の頻度を減らし、まとめ洗いをする。洗濯時間を短く、水温を低く設定することも効果的です。

- 衣類乾燥機は、フィルターの清掃をこまめに行い、空気中への繊維の放出を抑える。

- 製品選びを賢く行う:

- 衣類や寝具は、綿(オーガニックコットン)、麻、ウール、シルクなどの天然繊維で作られた製品を優先的に選ぶ。

- 化粧品や歯磨き粉は、成分表示を確認し、「ポリエチレン」「ポリプロピレン」などのマイクロビーズが含まれていない製品を選ぶ。

- 掃除は、こまめに湿った布での拭き掃除や、HEPAフィルター付きの掃除機を使用し、室内のハウスダスト(マイクロプラスチックを多く含む)を除去する。

社会・政策レベルでの取り組み

個人の努力だけでは限界があります。問題の根本解決には、プラスチックの生産から廃棄、そして環境への流出を防ぐ社会システム全体の変革が不可欠です。

国際的な枠組みと国内規制の強化: 国連環境計画(UNEP)主導で交渉が進められているプラスチック汚染に関する国際条約(INC)は、非常に重要な取り組みです。当初 2024年末までの合意を目指していましたが、現在も交渉が継続されており、この条約が生産量の削減を含む実効性のあるものになるよう、各国政府はリーダーシップを発揮する必要があります。また、米国の「マイクロビーズ禁止法」のように、特定の発生源を断つための国内規制をさらに拡大・強化することが求められます。

企業の「拡大生産者責任」の徹底: 企業は、自社製品が使用された後にごみとなるところまで責任を持つ「拡大生産者責任(EPR)」の原則に基づき、製品設計の段階からプラスチック使用量の削減、リサイクルしやすい素材への転換、代替素材(ガラス、金属、持続可能なバイオマス素材など)の開発を加速させるべきです。

インフラの整備と技術開発: 下水処理場に、マイクロプラスチックを除去できる高度なろ過技術(膜分離活性汚泥法(MBR)など)を導入することで、環境への流出を大幅に削減できます。また、生分解性プラスチックの開発も進められていますが、特定の条件下でしか分解しないなど課題も多く、さらなる技術革新が期待されます。

結論:未来の世代のために、今こそ行動を

本稿で詳述してきたように、マイクロプラスチックはもはや単なる海洋ごみや環境問題の枠を超え、私たちの体内に深く侵入し、健康を静かに、しかし確実に蝕む「公衆衛生上の危機」となっています。特に、生命の誕生と継承を司る生殖機能への深刻な影響は、私たち自身の問題であると同時に、まだ見ぬ未来の世代の健康を左右する重大な脅威です。

精子や卵子の質の低下、ホルモンバランスの攪乱、胎盤を通過して胎児にまで及ぶ影響、そして不妊治療の現場に潜む汚染リスク――これらの科学的知見は、私たちが利便性と引き換えに何を犠牲にしてきたのかを浮き彫りにします。心血管疾患のリスク増加という衝撃的な報告も、この問題が全世代、全身に関わるものであることを物語っています。

この問題の解決の鍵は、私たち一人ひとりの手の中にあります。

日々の生活でプラスチックとの付き合い方を見直し、賢い消費者として選択すること。そして、その個々の行動を大きなうねりとし、企業や政府に対して、より大胆で実効性のある対策を求めていくこと。科学界はリスクの解明と対策技術の開発を加速させ、医療界はより安全な治療環境を追求する必要があります。

マイクロプラスチックという見えざる脅威に立ち向かうことは、地球環境を守ることであり、私たち自身の健康を守ることであり、そして何よりも、未来の世代が健やかに生まれてくる権利を守るための、現代に生きる私たちの責務です。

今こそ、科学的知見に基づいた冷静なリスク認識のもと、ライフスタイル、社会システム、そして価値観そのものを見つめ直し、行動を起こす必要があるかと思います。

参考文献

[1] Jambeck, J. R., Geyer, R., Wilcox, C., Siegler, T. R., Perryman, M., Andrady, A., … & Law, K. L. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean. Science, 347(6223), 768-771. (https://www.science.org/doi/10.1126/science.1260352)

[2] Pletz, M. (2022). Ingested microplastics: Do humans eat one credit card per week?. Journal of Hazardous Materials Letters, 3, 100071. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666911022000247)

[3] Wang, Q., Chi, F., Liu, Y., Chang, Q., Chen, S., Kong, P., … & Guo, Y. (2025). Polyethylene microplastic exposure adversely affects oocyte quality in human and mouse. Environment International, 195, 109236. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412024008237)

[4] Wolf, J. P., Kouakou, F., Denizot, A. L., L’Hostis, A., Colet, J., Jacques, S., … & Vaiman, D. (2023). Plastic used in in vitro fertilization procedures induces massive placental gene expression alterations. eBioMedicine, 91, 104572. (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10149224/)

[5] Jenner, L. C., Rotchell, J. M., Bennett, R. T., Cowen, M., Vethaak, A. D., & Chapman, E. C. (2022). Detection of microplastics in human lung tissue using μFTIR spectroscopy. Science of The Total Environment, 831, 154907. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722020009)

[6] Ragusa, A., Svelato, A., Santacroce, C., Catalano, P., Notarstefano, V., Carnevali, O., … & Giorgini, E. (2021). Plasticenta: First evidence of microplastics in human placenta. Environment International, 146, 106274. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020322297)

[7] United Nations Environment Programme. (n.d.). Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution. (https://www.unep.org/inc-plastic-pollution)