はじめに:なぜ今、「生殖医療×DOHaD」が未来を拓くのか?

2025年現在、日本の医療界は二つの大きな潮流の交差点に立っている。一つは、少子高齢化と晩婚化を背景に、その需要と技術が飛躍的に拡大し続ける 生殖補助医療(Assisted Reproductive Technology: ART)である。体外受精(In Vitro Fertilization: IVF)を筆頭とするARTは、今や多くの家族に希望の光をもたらす不可欠な医療となった。市場調査によれば、日本の不妊治療サービス市場は2024年の30億5,000万米ドルから、年平均6.50%で成長し、2033年までには107億米ドル規模に達すると予測されている。この数字は、ARTがもはや特別な選択肢ではなく、社会に深く根付いた医療であることを物語っている。

もう一つの潮流は、生命科学の分野で静かに、しかし確実にパラダイムシフトを引き起こしている 「DOHaD(Developmental Origins of Health and Disease:成人病の胎児期起源説)」という概念である。これは、「将来の健康や特定の病気へのかかりやすさは、生まれ持った遺伝子だけで決まるのではなく、胎児期から乳幼児期にかけての環境要因によって大きくプログラムされる」という画期的な学説だ。我々の生涯にわたる健康の「設計図」が、人生の最も早い段階で描かれていることを示唆している。

この二つの潮流が交わる点に、現代医療が直面する最も重要かつ深遠な問いが浮かび上がる。すなわち、ARTという人為的な介入は、この繊細極まりない「生命のプログラミング」期間に、どのような影響を与えるのだろうか?体外での受精、数日間にわたる胚培養、そして母体への移植という一連のプロセスは、自然妊娠では起こり得ないユニークな環境を胚に提供する。この環境が、子の長期的な健康、特に数十年後に発症する可能性のある生活習慣病のリスクに、予期せぬ影響を及ぼす可能性はないのだろうか。

本稿では、この「生殖医療×DOHaD」という融合分野の最前線を、科学的エビデンスに基づき多角的に掘り下げる。ARTがもたらす潜在的なエピジェネティック・リスクを直視すると同時に、DOHaDの知見を応用してそれらのリスクを管理・低減し、子の未来の健康を積極的に育むための革新的なアプローチを探求する。これは、単なる不妊治療の安全性を超え、次世代の健康リスクを予測し、介入する 「世代を超えた個別化予防医療」という、全く新しい地平を切り拓く試みである。我々は今、生命の誕生の瞬間に介入する技術が、その人の一生、さらには次の世代の健康にまで責任を負う時代の入り口に立っているのである。

DOHaD学説の根幹:生命のプログラムを解き明かす「エピジェネティクス」

DOHaD学説がなぜこれほどまでに現代の生命科学・医学に衝撃を与えたのか。その理由は、私たちの健康観を根底から覆す「エピジェネティクス」というメカニズムに科学的根拠を置いているからである。遺伝子(ゲノム)が生命の「設計図」であるならば、エピジェネティクスは、その設計図のどの部分を、いつ、どのくらい使うかを指示する「付箋」や「マーカー」のような役割を果たす。この章では、DOHaDの核心であるエピジェネティクスの概念とその重要性について解説する。

DOHaDとは何か?:バーカー博士の発見から現代へ

DOHaD学説の歴史は、1980年代の英国の疫学者デイビッド・バーカー(David Barker)博士の研究に遡る。彼は、イングランドとウェールズの地域別死亡率データを詳細に分析する中で、驚くべき相関関係を発見した。それは、20世紀初頭に新生児死亡率が高かった地域、すなわち低出生体重児が多く生まれた地域で、数十年後の虚血性心疾患による死亡率が著しく高いという事実であった。この発見から、バーカー博士は「胎児期の栄養不良が、成人後の生活習慣病のリスクを高める」という「バーカー説(胎児プログラミング説)」を提唱した。

当初、この説は遺伝的要因や成人後の生活習慣こそが疾患の主因であるとする当時の医学界の常識とは相容れず、多くの懐疑的な目に晒された。しかし、その後の世界中の大規模な追跡調査(コホート研究)や動物実験によって、胎児期の環境、特に母親の栄養状態が、子の将来の健康に長期的な影響を及ぼすことが次々と証明されていった。そして、この概念は胎児期だけでなく、生後早期の環境も含むより広い概念へと発展し、今日では「DOHaD(Developmental Origins of Health and Disease)」として知られている。DOHaDは、高血圧、2型糖尿病、肥満、心血管疾患といった多くの慢性疾患が、その起源を生命の最も初期の段階に持つことを明らかにしたのである。

エピジェネティクスの仕組み:生命の「ソフトウェア」

DOHaD学説が提起した「胎児期の環境が、どのようにして数十年後の健康状態を記憶し、影響を与えるのか?」という問いに、分子レベルでの答えを与えたのがエピジェネティクスである。エピジェネティクスとは、「DNAの塩基配列(遺伝情報そのもの)を変えることなく、遺伝子の働き(発現)を後天的に制御し、その状態が細胞分裂後も維持される仕組み」と定義される。これは、コンピュータに例えると非常に分かりやすい。DNAの塩基配列が普遍的な「ハードウェア」だとすれば、エピジェネティクスは、どのアプリケーションを起動し、どのように動作させるかを決める「ソフトウェア」や「OS」に相当する。

この「ソフトウェア」の書き換え、すなわちエピジェネティックな変化を引き起こす主要なメカニズムは、主に二つ知られている。

- DNAメチル化(DNA Methylation): これは、DNAを構成する塩基の一つであるシトシンに、メチル基(-CH3)という小さな化学物質が付着する現象である。遺伝子の発現を調節する領域(プロモーター領域)でDNAメチル化が起こると、多くの場合、その遺伝子のスイッチが「オフ」になり、遺伝子からのタンパク質合成が抑制される。このメチル化のパターンは、細胞が特定の機能を持つように分化する過程で確立され、組織ごとに特有のパターンを示す。そして、このパターンは環境要因、特に栄養素の影響を受けることが知られている。例えば、葉酸やビタミンB群は、メチル基を供給する代謝経路に不可欠であり、これらの栄養素の摂取状況がDNAメチル化のパターンに影響を与えうる。

- ヒストン修飾(Histone Modification): DNAは、ヒストンと呼ばれるタンパク質に巻き付く形で、細胞の核内にコンパクトに収納されている。このヒストンタンパク質に対して、アセチル化、メチル化、リン酸化といった様々な化学修飾が加わることがある。この修飾によって、DNAの巻き付き方が緩んだり、固くなったりする。DNAの巻き付きが緩むと、遺伝子のスイッチが「オン」になりやすくなり、逆に固く巻き付くと「オフ」になる。このヒストン修飾もまた、ストレスや環境化学物質などの外部からの刺激によって変化することが分かっている。

胎児期や乳幼児期は、全身の細胞でこれらのエピジェネティックなパターンがダイナミックに確立される極めて重要な時期である。この時期に受けた母親の栄養状態、ストレス、化学物質への曝露といった環境刺激は、DNAメチル化やヒストン修飾のパターンとして「記録」され、生涯にわたる遺伝子発現の基本設定(ベースライン)を形成するのである。

なぜ重要なのか?:生涯の「体質」を決定づける記憶

エピジェネティックな変化の最も重要な特徴は、一度書き込まれると、その情報が細胞分裂を経ても安定して娘細胞に受け継がれる「記憶」としての性質を持つことである。つまり、胎児期に低栄養環境に適応するために設定された「倹約型」のエピジェネティック・プログラムは、出生後、栄養豊富な環境に置かれた場合に、エネルギーを過剰に溜め込みやすくなり、将来の肥満や2型糖尿病のリスクを高める可能性がある。これは「予測的適応応答(Predictive Adaptive Response)」と呼ばれ、胎児が子宮内環境から将来の環境を「予測」し、それに合わせて代謝システムを最適化しようとするメカニズムと考えられている。

このエピジェネティックな「記憶」は、単に代謝系だけでなく、免疫系の発達、神経系の機能、さらにはストレス応答性など、広範な生命現象に関与する。例えば、一卵性双生児は全く同じ遺伝情報を持ちながらも、成長するにつれて外見や病気のかかりやすさに違いが生じることがある。これは、それぞれが異なる環境で生活する中で、異なるエピジェネティックな変化が蓄積していくためであると考えられている。このように、エピジェネティクスは、遺伝(Nature)と環境(Nurture)を繋ぐ具体的な分子メカニズムであり、私たちの生涯にわたる健康と疾患の「体質」を決定づける上で、遺伝子そのものと同じくらい、あるいはそれ以上に重要な役割を担っている可能性があるのである。

キーポイント:DOHaDとエピジェネティクス

- DOHaD学説:将来の健康や疾患リスクは、遺伝だけでなく、胎児期や生後早期の環境によって大きく影響を受けるという概念。

- エピジェネティクス:DNA配列を変えずに遺伝子のON/OFFを制御する後天的な仕組み。DOHaDの中心的メカニズムである。

- 主要な制御機構:「DNAメチル化」と「ヒストン修飾」が知られており、栄養、ストレス、化学物質などの環境要因によって変化する。

- 「記憶」としての性質:エピジェネティックな変化は細胞分裂後も維持され、生涯にわたる健康の「基本設定」や「体質」を決定づける可能性がある。

【本稿の核心】生殖補助医療(ART)とエピジェネティック・リスクの科学的根拠

生殖補助医療(ART)が多くの不妊カップルに福音をもたらしたことは疑いのない事実である。しかし、DOHaD学説のレンズを通して見ると、この技術は新たな問いを我々に突きつける。すなわち、生命の最も初期段階における体外操作が、長期的な健康を左右するエピジェネティックなプログラムにどのような影響を及ぼすのか、という点である。この章では、本稿の核心として、ARTの各プロセスに潜む潜在的なエピジェネティック・リスクについて、最新の科学的知見に基づき、深く、そして多角的に分析する。

なぜARTが影響しうるのか?:極めて脆弱な「クリティカル・ウィンドウ」への介入

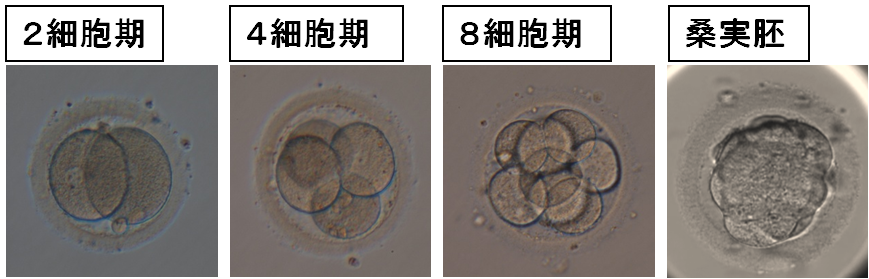

ARTがエピジェネティクスに影響を与えうる最大の理由は、その技術が介入する時期にある。受精から着床、そして初期胚発生に至る期間は、エピジェネティックな観点から見ると、生涯で最もダイナミックかつ脆弱な 「クリティカル・ウィンドウ(臨界期)」である 。この時期、精子と卵子がそれぞれ持ち寄ったエピジェネティックな情報(特にDNAメチル化)は、一度ほぼ完全に消去(脱メチル化)され、その後、胚の発生段階に応じて新たなパターンが再構築(再メチル化)される。この「エピゲノム・リプログラミング」と呼ばれるプロセスは、全ての細胞が適切な機能を持つように分化していくための根源的な準備段階である。

しかし、この大規模なリプログラミングは、外部環境の変化に対して極めて敏感である。自然妊娠では、このプロセスは母体内の安定した環境下で、厳密に制御されたプログラムに従って進行する。一方、ARTでは、卵子と精子の採取、体外での受精、そして数日間にわたる人工的な培養液の中での発生という、本来ならばあり得ない環境に胚は晒される。この非生理的な環境が、正常なエピゲノム・リプログラミングのプロセスを僅かに、しかし確実に乱す可能性が指摘されているのである 。たとえ微細なエラーであっても、それが生命の設計図が描かれる最初の段階で生じた場合、その影響は細胞分裂を通じて全身に広がり、数十年後の健康問題として顕在化するのではないか、という懸念が科学者たちの間で共有されている。

各プロセスにおける潜在的リスクの分析

ARTは単一の技術ではなく、複数のステップから構成される複合的な医療である。それぞれのステップが、独自のエピジェネティック・リスクを内包している可能性がある。以下に、主要なプロセスごとに科学的根拠を概観する。

1. 排卵誘発(Controlled Ovarian Stimulation: COS)

ARTの最初のステップは、通常、複数の卵子を一度に成熟させるためのホルモン剤投与(排卵誘発)である。自然周期では通常1つしか排卵されない卵子を、薬理学的な量のホルモンで強制的に複数成熟させるこのプロセスは、卵子の品質に影響を与える可能性が指摘されている。特に、卵子が成熟する最終段階は、ゲノムインプリンティング(父親由来か母親由来かによって遺伝子の働きが決められるエピジェネティックな仕組み)が確立される重要な時期である。研究によれば、強力なホルモン刺激がこの繊細なプロセスを妨げ、インプリンティング遺伝子のメチル化異常を引き起こすリスクを高める可能性が示唆されている。これは、ART出生児で稀なインプリンティング疾患の報告がわずかに多いことの一因ではないかと考えられている。

2. 胚培養(In Vitro Culture)

体外受精後、胚は着床可能な段階(胚盤胞)に達するまで、数日間インキュベーター(培養器)の中で育てられる。この「胚培養」の環境こそが、エピジェネティックな変化を誘発する最大の要因の一つと考えられている。動物実験、特に牛や羊を用いた研究では、培養液の組成(アミノ酸、血清の添加など)の違いが、胎児の成長パターンを劇的に変化させ、「巨大児症候群(Large Offspring Syndrome)」と呼ばれる過成長を引き起こすことが古くから知られていた 。この現象の背景には、インプリンティング遺伝子を含む複数の遺伝子のエピジェネティックな異常があることが突き止められている。

ヒトにおいても、培養環境の影響は無視できない。市販されている胚培養液はメーカーごとに組成が異なり、どの培養液を使用するかが胚の遺伝子発現プロファイルや出生体重に差異をもたらす可能性が報告されている。また、インキュベーター内の酸素濃度(高濃度か低濃度か)や、培養期間(初期胚での移植か、胚盤胞までの長期培養か)も、胚へのストレスレベルを変化させ、エピジェネティックな修飾に影響を及ぼすと考えられている。これらの操作は、胚の生存率や着床率を高めるために最適化されてきたが、その最適化が必ずしも「長期的な健康」にとっての最適化と一致するとは限らない、というジレンマが存在する。

3. 胚操作(ICSI, 胚生検など)

顕微授精(Intracytoplasmic Sperm Injection: ICSI)は、1匹の精子を直接卵子内に注入する技術であり、男性不妊の治療に革命をもたらした。しかし、この物理的な操作は、自然な受精プロセスをバイパスするものであり、受精時に起こるべき正常なエピジェネティックなイベントに影響を与える可能性が懸念されている。また、着床前遺伝子診断(PGT)のために行われる胚生検(胚の一部を採取する操作)も、胚に物理的なストレスを与え、その後の発生やエピジェネティックな状態に影響を及ぼすリスクがゼロではない 。これらの技術は、特定の遺伝性疾患の回避や妊娠率の向上に大きく貢献する一方で、その侵襲性が長期的な健康リスクとどう関連するのか、さらなる検証が求められている。

ART出生児の長期健康に関する研究動向:「発達上の時限爆弾」か、管理可能なリスクか

では、実際にARTによって生まれた子どもたちの長期的な健康状態はどうなのだろうか。この問いに答えるため、世界中で大規模な追跡調査(コホート研究)が行われてきた。その結果は複雑であり、単純な結論を出すことを困難にしている。

懸念されるリスクの報告

一部の研究では、ARTで生まれた子どもは自然妊娠の子どもと比較して、いくつかの健康リスクがわずかに高いことが報告されている。

- 周産期のリスク:低出生体重、早産、およびそれに伴う周産期合併症のリスクが、ART出生児でやや高い傾向にあることは、多くの研究で比較的コンセンサスが得られている 。低出生体重自体が、DOHaD学説における将来の生活習慣病の強力なリスク因子であるため、この点は特に注目されている。

- インプリンティング疾患:ベックウィズ・ヴィーデマン症候群(BWS)やアンジェルマン症候群(AS)といった、エピジェネティックな異常に起因する稀な先天性疾患の発生率が、ART出生児では一般集団に比べて数倍高いことが報告されている 。ただし、絶対的なリスクは依然として非常に低い(例えばBWSは数万人に1人程度)ことに注意が必要である。

- 心血管・代謝系リスク:いくつかの追跡研究では、ART出生児は小児期から青年期にかけて、血圧がやや高めであったり、血管機能に微妙な変化が見られたり、あるいは体脂肪率が高くなる傾向があることが示唆されている 。また、国立成育医療研究センターの研究では、ARTで生まれた男児は5歳時点での肥満の割合が非ART児よりも高かったと報告されており、性染色体のエピジェネティックな変化に対する防御作用の性差が影響している可能性が考察されている。

これらの報告から、一部の研究者はARTが子の長期的な健康に影響を及ぼす可能性を「発達上の時限爆弾(developmental time bomb)」と表現し、警鐘を鳴らしている 。彼らは、現在観察されている変化は氷山の一角であり、ART出生児が中高年になったときに、心血管疾患や代謝性疾患のリスクが顕在化するのではないかと懸念している。

反論および多角的な視点

一方で、これらのリスクを過度に強調することに慎重な意見も数多く存在する。

- リスクの消失または限定性:出生時に見られた体重や発育の差が、成長するにつれて自然妊娠児との差がなくなるという報告も多い。また、観察された血圧や代謝指標の差は統計的に有意であっても、臨床的に意味のある差とは言えず、正常範囲内に収まっている場合がほとんどである。2023年に発表された複数のコホート研究を統合した大規模な解析では、ART出生児と自然妊娠児の間で、青年期までの心血管代謝系の健康指標に大きな差は見られなかったと結論付けている 。

- 親の不妊原因の交絡:観察されるリスクが、ART技術そのものではなく、背景にある親の不妊原因(例:高齢、多嚢胞性卵巣症候群、精子の質の低下など)や、不妊カップル特有の社会経済的背景に起因する可能性も強く指摘されている 。不妊症自体が、軽微な遺伝的・エピジェネティックな素因と関連している可能性があり、ARTはその素因を次世代に伝える「媒介者」に過ぎないのかもしれない。この交絡因子を技術の影響と分離して評価することは、研究デザイン上非常に困難である。

- エピジェネティック変化の可塑性:近年の研究では、出生時に観察されたART関連のエピジェネティックな変化の多くは、成人期までには解消されるか、あるいはその影響が限定的であることが示唆されている 。これは、エピゲノムが生涯を通じてある程度の可塑性を持ち、生後の環境に応じて再調整される可能性を示している。

このように、ARTと長期健康に関する科学界の議論は、未だ結論が出ていない活発な研究領域である。リスクは存在するかもしれないが、その大きさや臨床的な重要性、そして原因については、さらなる長期的な追跡調査と、より精密な研究デザインによる検証が必要である。確かなことは、ARTの恩恵がリスクをはるかに上回るケースが大多数である一方で、我々は潜在的なリスクの存在を認識し、それを最小化するための努力を続ける科学的・倫理的責任を負っているということである。

DOHaDを応用した次世代の生殖医療:リスクを管理し、未来の健康を育むアプローチ

ARTに伴う潜在的なエピジェネティック・リスクの存在が明らかになるにつれて、生殖医療の分野では新たなパラダイムシフトが起きている。それは、単に「妊娠の成立」をゴールとするだけでなく、DOHaDの知見を積極的に応用し、「子の生涯にわたる健康」を最大化することを目指すという考え方である。この章では、リスクを管理し、未来の健康を育むための次世代の生殖医療アプローチの最前線を紹介する。

パラダイムシフト:「治療」から「予防・最適化」へ

従来の不妊治療が、主に顕在化した「不妊」という症状に対する「治療」であったのに対し、DOHaDの視点を取り入れた新しいアプローチは、問題の根源に遡る「予防」と「最適化」に重点を置く。この考え方を象徴するのが、中国の著名な生殖医学者である黄荷鳳(Huang Hefeng)院士が提唱する 「配子源性疾病(Gamete-Derived Diseases)」という概念である。これは、多くの疾患の起源が、DOHaDが示す胎児期よりもさらに遡り、配偶子(精子・卵子)の段階での遺伝的・エピジェネティックな異常に起因するという理論である。

この理論に基づけば、真に効果的な予防医療は、受精卵や胚の段階からではなく、その元となる精子と卵子の質を、妊娠を計画する段階から最適化することから始まる。つまり、生殖医療の守備範囲は、不妊カップルへの介入から、将来親になることを望むすべての男女の「妊娠前ケア(Preconception Care)」へと拡大する。これは、生命の連鎖の最も上流で介入することにより、下流で発生しうる様々な健康問題を未然に防ごうとする、極めて予防医学的な発想の転換である。

具体的な介入戦略:妊娠前から始まる健康設計

DOHaDの知見に基づき、エピジェネティック・リスクを低減するための具体的な介入戦略は、すでに臨床や研究の現場で実践・開発され始めている。そのアプローチは、妊娠前の生活習慣の改善から、ARTプロセスそのものの技術革新まで多岐にわたる。

1. 妊娠前からの介入(Preconception Care)

「子育ては妊娠する前から始まっている」という言葉は、エピジェネティクスの観点から見ると科学的な真実である。精子と卵子が形成され、成熟する過程は、エピジェネティックな状態に大きな影響を受ける。したがって、男女双方が妊娠計画期から自らの生活習慣を見直すことが、子の健康なエピゲノムを形成するための第一歩となる。

- 栄養指導の重要性:特に、DNAメチル化のプロセスに不可欠な栄養素の摂取が鍵となる。メチル基の供与体となるS-アデノシルメチオニン(SAM)の合成には、 葉酸や ビタミンB群(B6, B12)、特定のアミノ酸(メチオニン)などが必須である。これらの栄養素が不足すると、DNAメチル化のパターンに異常が生じ、遺伝子発現の調節不全につながる可能性がある。そのため、妊娠を計画している女性だけでなく、男性もバランスの取れた食事を心がけ、必要に応じてサプリメントでこれらの栄養素を補うことが推奨される。

- 生活習慣の最適化:喫煙、過度のアルコール摂取、肥満、精神的ストレス、環境化学物質への曝露などは、酸化ストレスを増大させ、精子や卵子のDNA損傷やエピジェネティックな異常を引き起こすことが知られている。禁煙、適度な運動、十分な睡眠、ストレス管理といった基本的な健康習慣を実践することが、配偶子の質を高め、正常なエピジェネティック・プログラミングの土台を築く上で極めて重要である。

2. ARTプロセスの革新

ARTのプロセス自体も、胚へのストレスを最小限に抑え、より生体内に近い環境を提供することを目指して、絶え間ない技術革新が進められている。

- タイムラプスインキュベーターの活用:従来のインキュベーターでは、胚の観察のために一日に一度、培養器から胚を取り出す必要があった。この操作は、温度やガス濃度の変化といった環境ストレスを胚に与えるリスクがあった。これに対し、 タイムラプスインキュベーターは、培養器内に搭載されたカメラが数分おきに胚を自動撮影し、胚を一度も外に出すことなく継続的な観察を可能にする。これにより、胚は安定した環境でストレスなく成長できる。さらに、撮影された連続画像から得られる胚発生の動的な情報(細胞分裂のタイミングやパターンなど)をAIが解析し、染色体異常のリスクが低く、最も発生能が高いと予測される胚を選び出す試みも進んでいる。この技術は、胚への侵襲を最小限に抑えつつ、選択の精度を高めるものであり、エピジェネティック・リスクの低減に貢献すると期待されている。日本では、この「タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養」は先進医療として承認されており、多くの施設で導入が進んでいる。

- 培養環境の最適化:胚培養液の開発も進歩している。初期の培養液は比較的シンプルな組成であったが、現在では、胚の発生段階に応じて組成を変化させる「逐次培養法」や、生体内の環境により近づけるために様々な成長因子や抗酸化物質を添加した培養液が開発されている。究極の目標は、胚のエピジェネティックな状態を乱さない「エピ・フレンドリー」な培養環境を確立することであり、そのための基礎研究が世界中で行われている。

大規模コホート研究の役割:エビデンス構築の礎

これらの新しい介入戦略が本当に子の長期的な健康に貢献するのかを科学的に証明するためには、信頼性の高いエビデンスの構築が不可欠である。そのために決定的な役割を果たすのが、ART出生児を含む大規模な母子を長期間にわたって追跡する コホート研究である。

日本では、環境省が主体となって2011年から実施している「 エコチル調査(子どもの健康と環境に関する全国調査)」がその代表例である。この調査は、全国10万組の親子を対象に、胎児期から13歳になるまで健康状態を追跡し、環境化学物質などが子どもの健康に与える影響を解明することを目指している。この中にはARTによって生まれた子どもたちも含まれており、彼らの健康データを自然妊娠の子どもたちと比較分析することで、ARTの長期的な影響に関する貴重な知見が得られると期待されている。

海外でも、北欧諸国を中心に国のレジストリデータを活用したART出生児の全国規模での追跡研究が数多く行われている 。さらに、上海交通大学の「生命早期健康研究院」のように、DOHaD理論に基づいた大規模な母子コホートを構築し、生命早期の危険因子と疾病の関連を解明するための専門研究機関も設立されている。これらの国内外の研究プロジェクトが連携し、データを共有・統合することで、人種や生活習慣の違いを超えた普遍的な知見を得ることが可能になる。長期的なデータ収集と解析という地道な努力こそが、ART技術の安全性を担保し、次世代の健康を守るための科学的根拠を築く唯一の道なのである。

未来展望と社会が向き合うべき課題

DOHaDと生殖医療の融合は、技術的に大きな可能性を秘めている一方で、我々の社会に深刻な倫理的・社会的問いを投げかける。技術の進歩がもたらす輝かしい未来像と、その影に潜む課題を冷静に見つめ、社会全体でコンセンサスを形成していく必要がある。この最終章では、未来の技術的展望と、私たちが向き合うべき課題について多角的に考察する。

技術的ブレークスルーの展望:「個別化ART」の夜明け

将来的には、エピジェネティクスの知見とAI技術を組み合わせることで、より高度な「個別化ART」が実現する可能性がある。

- エピジェネティック・バイオマーカーによるリスク予測:現在はまだ研究段階であるが、将来的には、胚の培養液中に放出されるDNA断片や、あるいは臍帯血のDNAメチル化パターンを解析することで、その子が将来特定の疾患(例:代謝性疾患、アレルギー、一部の神経発達症など)を発症するリスクを、出生前あるいは出生直後に予測できる可能性がある 。このような「エピジェネティック・バイオマーカー」が確立されれば、リスクが高いと予測された子どもに対して、幼児期から食事指導や運動プログラムといった標的化された早期介入を行う「先制医療(Preemptive Medicine)」が可能になる。これは、疾患が発症してから治療するのではなく、発症そのものを予防するという、医療のあり方を根本から変える可能性を秘めている。

- AIによる個別化ARTプロトコルの提案:個々のカップルの年齢、不妊原因、遺伝的背景、さらには生活習慣やエピジェネティックな情報(例:精子のDNAメチル化状態)といった膨大なデータをAIが統合的に解析。そのカップルにとって、エピジェネティック・リスクを最小化し、かつ妊娠率を最大化する最適なARTプロトコル(排卵誘発法、使用する培養液、移植する胚の選択基準など)を個別具体的に提案する未来が考えられる 。これにより、現在の試行錯誤的な側面が残る治療から、データ駆動型の精密医療へとARTは進化を遂げるだろう。

倫理的・社会的課題の多角的検討:技術の進歩が問いかけるもの

これらの技術的進歩は希望に満ちているが、同時に慎重な議論を要する多くの課題をはらんでいる。技術を社会に実装する前に、私たちはこれらの問いに真摯に向き合わなければならない。

1. 情報開示と自己決定権

ARTを受けるカップルに対し、子の長期的な健康に関する潜在的リスクについて、どこまで情報を開示すべきか、という問題は極めて難しい。現状では、多くのリスクは「統計的に有意だが小さい差」であり、その因果関係も完全には証明されていない。不確実性の高い情報を過度に伝えることは、カップルに不必要な不安を与え、子どもを持つという決断を躊躇させるかもしれない。一方で、情報を十分に提供しないことは、彼らの自己決定権を侵害することになる。どのような情報を、どのタイミングで、どのように伝え、インフォームド・コンセント(説明と同意)を得るべきか。医療者、倫理学者、そして当事者を含めた社会全体での対話を通じて、適切なガイドラインを策定する必要がある 。

2. 「デザイナーベビー」との境界線

エピジェネティックな介入は、当初はベックウィズ・ヴィーデマン症候群のような重篤な疾患のリスクを低減することを目的とするだろう。しかし、技術が成熟するにつれて、その応用範囲は生活習慣病のリスク低減、さらにはアレルギー体質の改善といった、より一般的な「健康増進」へと拡大していく可能性がある。ここでの問題は、疾患の「治療・予防」を目的とした介入と、特定の能力(例えば、認知能力や運動能力)の「増強(エンハンスメント)」を目的とした介入との倫理的な境界線はどこにあるのか、という点である。後者はいわゆる「デザイナーベビー」問題に直結し、生命に対する人間の介入の許容範囲を巡る根源的な議論を呼び起こす。社会として、どこに一線を引くのか、あるいは引くべきではないのか、コンセンサス形成が不可欠となる。

3. 健康格差の拡大

エピジェネティック・バイオマーカーによるリスク評価やAIを用いた個別化ARTといった最先端の技術は、必然的に高額な医療となることが予想される。これらの技術へのアクセスが、経済力によって左右されるようになれば、富裕層は子の将来の健康リスクを低減できる一方で、そうでない層はその恩恵を受けられない、という事態が生じかねない。これは、現世代の経済格差が、エピジェネティクスというメカニズムを通じて次世代の「健康格差」として固定化・再生産されることを意味する。技術の恩恵を誰もが公平に受けられるようにするためには、公的医療保険の適用範囲をどうするかなど、社会保障制度の設計が極めて重要な課題となる。

4. 研究倫理とプライバシー保護

ART出生児の長期的な健康を明らかにするためのコホート研究は不可欠だが、それは個人の極めてセンシティブな遺伝情報や健康情報を長期間にわたって収集・利用することを意味する。研究の科学的意義と、参加者(特に未成年である子ども)の人権、プライバシー保護とのバランスをいかに取るかは、重大な倫理的課題である。データの匿名化の徹底、目的外利用の厳格な禁止、そしていつでも研究参加を撤回できる自由の保障など、参加者の権利を最大限に尊重する厳格な倫理規定と法的枠組みの整備が求められる。過去には、研究の名の下に被験者の人権が侵害された悲劇的な事例も存在する。科学の進歩は、いかなる場合も個人の尊厳の上に成り立つべきであるという原則を、我々は決して忘れてはならない。

結論:世代を超えた健康への希望と責任

本稿を通じて、我々は生殖医療とDOHaD学説が交差する、現代生命科学の最もダイナミックなフロンティアを旅してきた。最後に、この記事が示す核心的なメッセージを再確認し、未来に向けた我々の希望と責任について述べたい。

第一に、 DOHaD学説は、エピジェネティクスという分子メカニズムを通じて、「生涯の健康の設計図」が遺伝子だけでなく、生命の最も初期の環境によって描かれるという、生命観の根源的な転換を我々に示した。我々の健康は、成人後の生活習慣だけで決まるのではなく、そのはるか以前、胎内で過ごす時間、さらにはその元となる配偶子の状態にまで遡る、長く連続的な物語の一部なのである。

第二に、 生殖補助医療(ART)は、この極めて繊細な「生命のプログラミング」期間に介入する技術であり、子の長期的な健康に影響を及ぼす潜在的なリスクを内包している。しかし、それは絶望のシナリオではない。DOHaDの知見を応用し、妊娠前のケアを充実させ、胚へのストレスを最小化する技術革新を進めることで、 そのリスクを管理・低減し、むしろ子の健康を積極的に育むための道が開かれつつある。

そして第三に、この革新は、もはや単なる不妊治療の枠組みを超えている。それは、 遺伝的・エピジェネティックな情報に基づいて個人のリスクを予測し、最適な予防介入を行う「次世代の健康を積極的に設計する」という、個別化予防医療の時代の幕開けを意味する。これは、遺伝的な疾患リスクの連鎖を断ち切り、すべての子どもが健やかな一生を送る可能性を最大化するという、計り知れない希望を社会にもたらす。

しかし、この大きな希望には、同じくらい大きな責任が伴う。技術の進歩に盲目的に追従するのではなく、私たちは常にその光と影の両面を見つめなければならない。科学的エビデンスに基づいて冷静に利益とリスクを評価し、技術がもたらす倫理的・社会的な課題について、専門家だけでなく、市民一人ひとりが参加するオープンな議論を深めていく必要がある。そして、その技術の恩恵が一部の人々に独占されることなく、誰もが公平に享受できる社会システムを構築していく政治的・社会的な責任を負っている。

未来の子どもたちの健康は、今日の私たちの選択にかかっている。科学の探求心、医療の倫理観、そして社会の叡智を結集し、世代を超えた健康という共通の目標に向かって連携していくこと。それこそが、この新しい時代のフロンティアに立つ我々に課せられた、最も重要な使命なのである。