なぜ今、妊娠について知ることが大切なのか?

「いつか赤ちゃんが欲しいな」…パートナーとの未来を思い描いたとき、そう願うカップルは少なくないでしょう。

キャリア、ライフプラン、二人の時間…いろんな考えるべきことがある中で、今からでも取り組めることがあるとしたら?

妊娠や出産は「自然に訪れるもの」と考え、後回しにしてしまうことが多いものです。

しかし、妊娠はごく自然に訪れるように見えて、実は様々なタイミングが重なり合った「奇跡の連続」によってもたらされるものです。あすか製薬の資料にもあるように、生命は女性の「卵子」と男性の「精子」が出会うことから始まりますが、その道のりは決して単純ではありません。

この記事では、医療の専門知識がない人でも安心して読み進められるよう、妊娠の基本的なしくみから、科学的根拠に基づいた妊娠の可能性を高めるための具体的なアクション、妊娠のサイン、そしてパートナーとの協力体制の築き方について、詳しく解説します。

第一部:妊娠のキホン – 新しい命はどうやって宿るの??

この章では、妊娠がどのようにして成立するのかについてお伝えします。一見複雑に思えるかもしれませんが、ひとつひとつのステップは生命の神秘に満ちています。物語を読むように、情景を思い浮かべながら読み進めてみてください。

妊娠成立までの3つの奇跡のステップ

妊娠が成立するまでには、大きく分けて「排卵」「受精」「着床」という3つの重要なステップがあります。これらすべてが適切なタイミングで、かつ順調に進んで初めて、新しい命がお腹の中に宿るのです。東京都妊活課の解説では、これに「射精」「受精胚の発育」「着床後の胚発達」を加えた6つのプロセスとして紹介されており、いかに多くの段階をクリアする必要があるかがわかります。

ステップ1:排卵(卵子の旅立ち)

女性の体内では、月経周期に合わせて、卵巣の中で「卵胞」という袋が育ちます。この卵胞が直径20mmほどの大きさに成熟すると、中から「卵子」がポンっと飛び出します。これが「排卵」です。排卵は、妊娠への扉を開く最初の重要なイベントです。

卵巣から放出された卵子は、卵管采(らんかんさい)というイソギンチャクのような手でキャッチされ、卵管の中へと取り込まれます。そして、そこで精子がやってくるのを待ちます。しかし、この卵子が受精できる時間はとても短く、排卵後わずか約24時間しかありません。この限られた時間内に精子と出会えなければ、卵子は受精能力を失ってしまいます。

ポイント: 卵子の寿命は約1日。この短い時間が出会いのためのタイムリミットです。

ステップ2:受精(たった一つの精子との出会い)

一方、男性の精子は、1回の性交で1億個以上も放出されます。しかし、そのすべてが卵子のもとへたどり着けるわけではありません。腟から子宮、そして卵管へと進む長い旅の途中で、ほとんどの精子は脱落していきます。最終的に卵管までたどり着けるのは、選りすぐりの精鋭たち、ほんのわずかです。

そして、卵管で待ち構えていた卵子と精子が出会うと、いよいよ「受精」の瞬間です。数多くの精子が卵子にアタックしますが、卵子の中に入り込むことができるのは、たった1つの精子だけ。1つの精子が卵子に侵入すると、卵子の表面が変化し、他の精子はもう入れなくなります。この瞬間に、父親と母親の遺伝情報が一つになり、新しい命の設計図が完成するのです。

ちなみに、射精された精子の寿命は、女性の体内で約3日間(72時間)と言われています。卵子の寿命(約24時間)よりも長いので、排卵の少し前の性交でも妊娠の可能性があります。

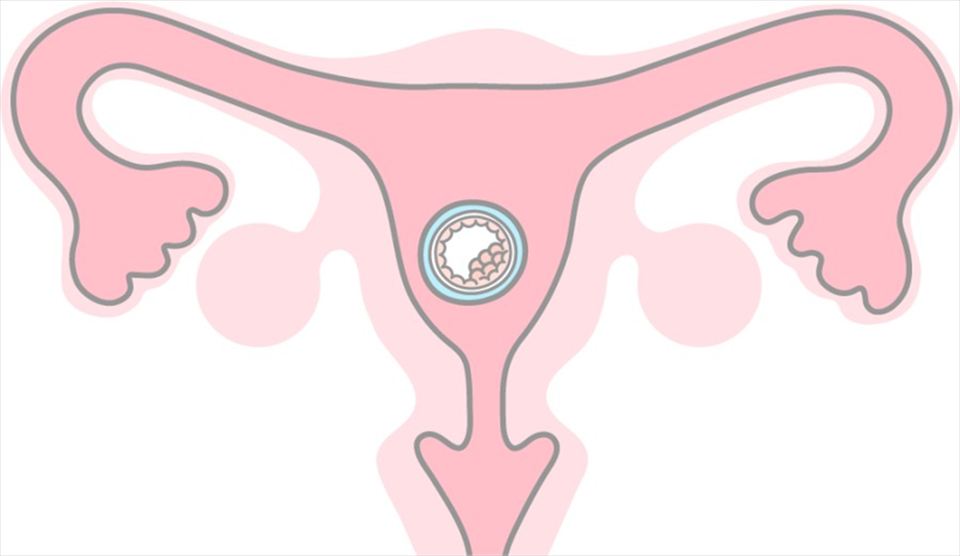

ステップ3:着床(子宮のベッドにもぐりこむ)

受精した卵子(この段階から「受精卵」と呼ばれます)は、休むことなく細胞分裂を繰り返しながら、4〜6日かけて卵管の中をゆっくりと子宮に向かって旅をします。2分割、4分割、8分割…と、まるで雪だるまが大きくなるように成長していきます。

その間、子宮の中では、女性ホルモンの働きによって子宮内膜が厚く、ふかふかの状態に変化します。これは、やってくる受精卵を温かく迎え入れるための「ベッド」を準備しているようなものです。

排卵から約7日後、子宮にたどり着いた受精卵は、このふかふかのベッドにもぐりこみ、根を下ろします。これが「着床」です。着床が完了して初めて「妊娠成立」となります。

日本生殖医学会によると、この着床をもって妊娠の開始と考えるのが一般的です。着床が完了するのは、受精卵ができてからおおよそ12日後。このすべてのステップが一つでもうまくいかないと、妊娠には至りません。まさに「奇跡の連続」です。

・排卵:月に一度、卵子が卵巣から飛び出す。卵子の寿命は約24時間。

・受精:1億以上の精子の中から、たった1つが卵子と結びつく。精子の寿命は約3日間。

・着床:受精卵が子宮内膜のベッドにもぐりこむ。ここで初めて妊娠が成立する。

・妊娠は、これらのステップがすべて適切なタイミングで成功して初めて成立する「奇跡の連続」なのです。

第二部:【最重要】妊娠確率をUPさせる!今日から始める3つのアクション

ここからはこの記事の核心部分です。

「いつか赤ちゃんが欲しいな」という思いを「いつか」のままで終わらせないために、妊娠の可能性を具体的に高めるための3つのアクションを、科学的根拠に基づいて詳しくお伝えします。

アクション1:自分のカラダを知る – 「妊娠しやすい日」を特定しよう

第一部で学んだように、卵子の寿命は約24時間、精子の寿命は約3日間(72時間)です。この二つが出会える期間は非常に限られています。具体的には、排卵予定日の4日前から排卵日翌日までの約6日間が、一般的に「妊娠しやすい期間(Fertile Window)」と呼ばれます。特に、排卵日の1〜2日前が最も妊娠の確率が高いとされています。

この「ゴールデン期間」をいかに正確に予測し、タイミングを合わせるかが、妊活の最初の、そして最も重要なステップとなります。ここでは、そのための3つの代表的な方法をご紹介します。

排卵日を予測する3つの方法

① オギノ式(カレンダー法):手軽だが精度に限界あり

方法: 産婦人科医の荻野久作博士が発表した、世界的に知られる予測法です。オギノ式では、「排卵日の14日後に次の月経が始まる」という体の仕組みを利用します。つまり、自分の月経周期が安定している場合、以下の計算で排卵日を推定できます。ただし、実際の精度は低く、あくまで大まかな目安として考える必要があります。

計算式: 次回月経予定日 - 14日 = 排卵予定日

例: 月経周期が30日の人の場合、次の月経は30日後に来ると予測されるため、「30日後 - 14日 = 16日後」となり、月経開始日から数えて16日目あたりが排卵日と推定されます。

⚠ 重要:月経周期は21-35日と個人差が大きく、同じ人でも毎月3-7日程度の変動があるのが普通です。排卵日はストレス、体調変化、環境の変化、年齢などの影響でずれることも多く、この計算はあくまで理論値です。

また、排卵予測アプリの精度は最大でも21%程度という研究報告(Taylor&Francis, 2018年)もあります。

また、排卵予測アプリの精度は最大でも21%程度という研究報告(Taylor&Francis, 2018年)もあります。オギノ式は「参考程度」に留め、必ず他の方法と組み合わせて使用することが専門家により強く推奨されています。

➁ 基礎体温法:カラダのリズムを可視化する

方法: 基礎体温とは、朝、目覚めて体を動かす前に、安静な状態で測る体温のことです。女性の体はホルモンの影響で、月経周期を通じて体温が微妙に変動します。これを毎日記録し、グラフにすることで、自分の体のリズムや排卵のタイミングを把握することができます。

グラフの見方: 健康な女性の基礎体温グラフは、通常、月経開始から排卵までは体温が低い「低温期」と、排卵後から次の月経までは体温が高い「高温期」の二相に分かれます。この低温期から高温期へ移行する時期に排卵が起こったと推定できます。

- 低温期:月経開始から排卵前までの約14日間。

- 排卵期:低温期の最後に体温が最も下がり、その後、急上昇して高温期に移行する。この体温が上昇する1〜2日の間に排卵が起こることが多いです。

- 高温期:排卵後から次の月経までの約14日間。妊娠が成立すると、この高温期が続きます。

ポイント: 基礎体温は、専用の婦人体温計を使い、毎朝同じ時間に、舌の下で測定するのが基本です。最近では、測定データを自動でスマホアプリに転送し、グラフ化してくれる便利な体温計やアプリも多数あります。3ヶ月ほど続けると、自分だけの排卵パターンが見えてくるため、根気強く続ける必要があります。

③ 排卵日予測検査薬:最も正確なタイミングを知る

方法: 排卵日をより正確に知りたい場合に最も頼りになるのが、薬局などで購入できる「排卵日予測検査薬」です。これは、排卵の直前に脳から分泌される「LH(黄体形成ホルモン)」が急激に増加する現象(LHサージ)を尿で検出するしくみです。LHサージが始まってから約24〜36時間以内に排卵が起こるとされているため、陽性反応が出たら、それが「最も妊娠しやすいタイミング」の強力なサインとなります。

検査を開始するタイミングは、一般的に「次回生理予定日の17日前」が目安とされています。例えば、生理周期が28日の人なら、生理開始日から11日目あたりから検査を始めます。陽性反応が出たら、その日と翌日にタイミングをとるのが最も効果的です。

結論: どの方法にも一長一短がありますが、最もおすすめなのは、「基礎体温法で大まかな排卵時期を把握し、その時期が近づいたら排卵日予測検査薬を使ってピンポイントでタイミングを特定する」という組み合わせです。これにより、予測の精度が格段にアップし、効率的に妊活を進めることができます。

アクション2:妊娠しやすいカラダを作る – 「プレコンセプションケア」を始めよう

タイミングを合わせることと同じくらい重要なのが、妊娠に適した健康な体を作っておくことです。近年、世界保健機関(WHO)も推奨しているのが「プレコンセプションケア」という考え方です。国立成育医療研究センターによると、これは「将来の妊娠を考えながら女性やカップルが自分たちの生活や健康に向き合うこと」を意味します。つまり、妊娠する前からのヘルスケアです。これは未来の赤ちゃんのためだけでなく、あなた自身の生涯にわたる健康のためにも重要であり、女性だけでなくパートナーも一緒に取り組むことが成功のカギとなります。

【女性編】未来の赤ちゃんのためのカラダづくり

食事:何を食べるべき?

バランスの取れた食事が基本ですが、特に意識して摂取したい栄養素があります。

最重要栄養素「葉酸」:葉酸はビタミンB群の一種で、「造血のビタミン」とも呼ばれます。細胞の生産や再生を助ける働きがあり、胎児の成長に不可欠です。

- なぜ必要?: 妊娠ごく初期(妊娠6週頃まで)に葉酸が不足すると、赤ちゃんの脳や脊髄の形成に異常が起こる「神経管閉鎖障害」という先天異常のリスクが高まることがわかっています。このリスクを大幅に減らすため、専門家は葉酸摂取を強く推奨しています。

- いつから?: 神経管は妊娠に気づく前の段階で形成されるため、厚生労働省は「妊娠を計画している女性」に対し、妊娠の1ヶ月以上前からの摂取を推奨しています。

- どうやって?: ほうれん草、ブロッコリー、枝豆、いちごなどの食品にも含まれますが、食事だけで必要量を安定して摂るのは困難です。そのため、通常の食事に加えて、サプリメントで1日あたり400μg(マイクログラム)の葉酸を補うことが推奨されています。

その他重要な栄養素:

- 鉄分: 妊娠中は血液量が増えるため、貧血になりやすくなります。赤身の肉や魚、あさり、小松菜などからしっかり摂取しましょう。

- カルシウム: 赤ちゃんの骨や歯を作るために不可欠です。牛乳・乳製品、小魚、豆腐などから摂りましょう。

- ビタミンD: カルシウムの吸収を助け、免疫力を高める働きがあります。近年の研究では、着床しやすい体づくりや流産リスクの低下にも関与する可能性が指摘されています。魚類やきのこ類に含まれるほか、日光を浴びることでも体内で生成されます。

生活習慣:何に気をつける?

- 適正体重の維持: 「やせている方が美しい」という価値観があるかもしれませんが、妊娠においては「やせすぎ」は大きなリスクです。2019年の国民健康・栄養調査では、20代女性の約2割がBMI18.5未満の「やせ」に該当します。 やせすぎはホルモンバランスの乱れによる排卵障害の原因になるほか、妊娠しても赤ちゃんが十分に育たず「低出生体重児(2500g 未満)」になるリスクが高まります。逆に「太りすぎ(BMI25以上)」も、妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病のリスクを高めます。まずは自分のBMI(体重kg ÷ 身長m ÷ 身長m)を計算し、18.5〜24.9の範囲を目指しましょう。

- 禁煙・節酒: 喫煙は、卵子の質の低下や卵子の老化を早めることが知られており、妊孕性(妊娠する力)に悪影響を及ぼします。パートナーが吸うタバコの副流煙も同様に有害です。アルコールも、妊娠中の摂取は「胎児性アルコール症候群」のリスクがあるため、妊活中から控えるのが賢明です。

- 適度な運動: ウォーキングやヨガ、ストレッチなどの軽い有酸素運動は、血行を促進し、ホルモンバランスを整える助けになります。また、ストレス解消にも効果的です。激しい運動はかえってストレスになることもあるため、「心地よい」と感じる範囲で行いましょう。

- 質の良い睡眠: 睡眠不足はホルモンバランスの乱れに直結します。毎日6〜8時間を目安に、規則正しい睡眠習慣を心がけましょう。

【男性編】質の良い精子を育むための習慣

「妊活は女性が頑張るもの」というイメージは、もはや過去のものです。 WHO(世界保健機関)の調査では、不妊の原因の約半分(48%)は男性側にも何らかの要因があると報告されています。つまり、妊活はカップル二人で取り組むプロジェクトなのです。男性ができることとして、質の良い精子を育むための生活習慣を築くことが第一に挙げられます。

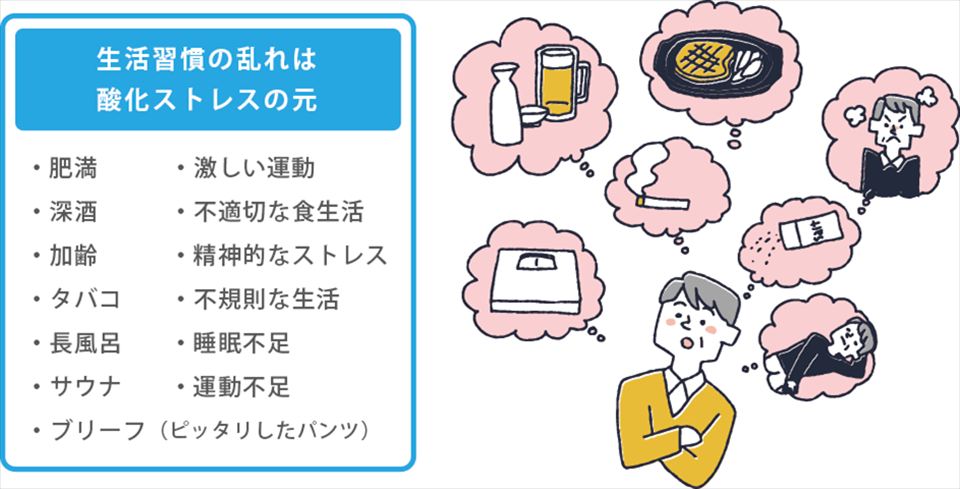

精子の質を低下させるNG習慣

精子は熱や酸化ストレスに弱いという特徴があります。日常生活の些細な習慣が、精子の質に影響を与えているかもしれません。

- 喫煙・過度な飲酒: 喫煙は精子のDNAを損傷させ、数や運動率を低下させます。受動喫煙もパートナーの卵子に悪影響を与えるため、二人で禁煙に取り組むことが理想です。過度な飲酒も同様に精子の質を悪化させます。

- 精巣を温める行為: 精巣は体温より2〜3度低い温度で最も活発に機能します。長風呂やサウナ、体にフィットするブリーフ、膝の上での長時間のノートパソコン作業などは、精巣の温度を上げてしまうため、避けるようにしましょう。ズボンのポケットにスマホを入れるのも、同様の理由で避けた方が良いという意見もあります。

- 精神的ストレス: ストレスは男性ホルモンの分泌を低下させ、精子の数や質に悪影響を与えます。趣味や運動などで上手にストレスを発散することが大切です。

- 不健康な食事と肥満: 揚げ物や加工食品に多く含まれるトランス脂肪酸や飽和脂肪酸の過剰摂取は、精子の濃度や運動率の低下に関連することが指摘されています。肥満もホルモンバランスを崩し、精子の質を低下させる原因となります。

推奨される食事

精子の質を向上させるためには、抗酸化作用のある栄養素を積極的に摂ることが推奨されます。酸化ストレスから精子を守る働きが期待できます。

- 亜鉛: 精子の形成に不可欠なミネラル。牡蠣、赤身肉、レバー、ナッツ類に多く含まれます。

- 葉酸: 女性だけでなく、男性の精子の染色体異常を減らす効果も報告されています。亜鉛と一緒に摂ることで、精子数の増加につながるという研究もあります。

- ビタミンC・E: 強力な抗酸化作用を持つビタミン。ピーマン、ブロッコリー、キウイフルーツ(ビタミンC)、アーモンド、かぼちゃ(ビタミンE)などから摂取できます。

- コエンザイムQ10、L-カルニチン: 精子の運動率を高める効果が期待される成分で、サプリメントで補うことも選択肢の一つです。

アクション3:二人で病院に行ってみる – 不安を解消する「妊活前チェック」

結婚を控えたカップル向けの「ブライダルチェック」や、妊娠を考えるすべての男女を対象とした「プレコンセプションケア外来」など、将来のための健康診断として気軽に受けられる検査があります。「病院に行く」と聞くと、「不妊治療」という少し重い言葉が頭に浮かび、ためらってしまうかもしれませんが、「チェック」と捉えたら気が楽になるのではないでしょうか。

検査の目的は、自覚症状のない病気や、将来の妊娠の妨げになる可能性のあるリスクを早期に発見することです。問題がなければ安心できますし、もし何か見つかっても、早い段階で対処することができます。

どんな検査をするの?(代表例)

検査内容はクリニックによって異なりますが、一般的に以下のような項目が含まれます。

【女性】

- 経腟超音波(エコー)検査: 腟から細い器具を挿入し、子宮や卵巣の状態を直接観察します。子宮筋腫や子宮内膜症、卵巣の腫れなど、不妊の原因となりうる病気の有無を確認できます。

- ホルモン検査(血液検査): 月経周期の特定の時期に採血し、排卵や着床に関わるホルモン(FSH, LH, エストロゲンなど)の値を調べ、ホルモンバランスに乱れがないか確認します。

- AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査: 血液検査で、卵巣内にどれくらいの数の卵子が残っているかの目安(卵巣予備能)を調べます。注意点として、これはあくまで「卵子の数」の目安であり、「卵子の質」や「妊娠しやすさ」を直接示すものではありません。年齢とともに低下する卵子の質とは別の指標です。

- 感染症検査: クラミジアは、自覚症状がないまま卵管の炎症などを引き起こし、不妊の原因となる代表的な性感染症です。採血やおりものの検査で調べます。

- 風疹抗体検査: とても重要な検査です。妊娠初期に風疹に感染すると、赤ちゃんが心臓病、難聴、白内障などを持つ「先天性風疹症候群」になるリスクが非常に高くなります。抗体がない場合は、妊娠前にワクチンを接種する必要があります。ワクチン接種後は2ヶ月間の避妊が必要です。

【男性】

- 精液検査: 妊活を始める男性にとって最も基本的な検査です。マスターベーションで採取した精液を顕微鏡で調べ、精子の数(濃度)、運動率、形態(形)などを客観的に評価します。WHOの基準値と比較し、精子の状態を把握します。

- 感染症・風疹抗体検査: 女性と同様に、クラミジアなどの性感染症や風疹の抗体の有無を調べます。パートナーや未来の赤ちゃんを守るため、男性も必ず受けておくべき検査です。

受診のメリット

検査を受ける最大のメリットは、「安心感」と「共通認識」を得られることです。

- 客観的な体の状態がわかる: 自分たちの体が妊娠に適した状態にあるのか、何かリスクはないのかを、専門家の目で評価してもらえます。漠然とした不安が解消され、自信を持って妊活に臨むことができます。

- 二人で同じスタートラインに立てる: 不妊治療の保険適用ではカップルでの受診が原則となるなど、妊活は「二人で」という意識がますます重要になっています。検査を一緒に受けることで、男性も「自分事」として捉えやすくなり、その後の協力体制が格段に築きやすくなります。

- 専門家から具体的なアドバイスがもらえる: 検査結果に基づいて、生活習慣の改善点や、今後の妊活の進め方について、自分たちに合った具体的なアドバイスをもらえます。

「まだ若いから大丈夫」「自然に任せたい」という気持ちも大切ですが、まずは一度、二人で気軽に健康診断を受けるつもりで、クリニックの扉を叩いてみてはいかがでしょうか。

第三部:もし妊娠したら? – 妊娠初期のサインとやるべきことリスト

妊活を続けていると、毎月の体の変化に一喜一憂することでしょう。ここでは、妊娠の可能性を示すサインと、陽性反応が出た後にやるべきことを簡単にお伝えします。

妊娠のサインに気づく

妊娠すると、女性の体には様々な変化が現れます。ただし、これらのサインは個人差が大きく、風邪の症状や月経前の不調(PMS)と似ていることもあります。あくまで目安として参考にしてください。

- 生理が来ない(月経の遅れ): 最も分かりやすいサインの一つです。月経周期が順調な人で、予定日を1週間過ぎても生理が来ない場合は、妊娠の可能性が考えられます。

- 基礎体温の高温期が続く: 基礎体温をつけている場合、通常は約14日で終わる高温期が16日以上続けば、妊娠の可能性が非常に高いと言えます。これは妊娠を維持するホルモンが分泌され続けるためです。

- 胸の張りや痛み、眠気、だるさ: ホルモンバランスの変化により、風邪のひきはじめのような倦怠感や、強い眠気を感じることがあります。

- つわり(悪阻): 早い人では妊娠4週頃から、吐き気や食欲不振、においに敏感になるなどの症状が現れます。つわりの有無や程度は個人差が非常に大きいです。

妊娠検査薬を使ってみよう

「もしかして?」と思ったら、市販の妊娠検査薬で確認してみましょう。

- タイミング: 多くの検査薬は「生理予定日の1週間後」から使用可能です。最近は精度の高い製品が多く、陽性反応が出れば妊娠している可能性はかなり高いと考えられます。

- 陽性反応が出たら: 喜びと同時に、少し冷静になりましょう。妊娠検査薬では、正常な妊娠(子宮内での妊娠)かどうかまでは判断できません。子宮外妊娠などの異常妊娠の可能性もあるため、陽性反応が出たら、できるだけ早く産婦人科を受診することが重要です。

産婦人科での初診

産婦人科の初診は、妊娠を確定し、赤ちゃんの状態を初めて確認する大切なステップです。

- 受診のタイミング: 早すぎると超音波で確認できないことがあるため、最終月経開始日から数えて5〜6週頃が目安です。基礎体温をつけている場合は、高温期が3週間続いた頃が良いでしょう。

- 検査内容: まず問診で最終月経日や体調について聞かれます。その後、尿検査、そして経腟超音波検査で子宮内に「胎嚢(たいのう)」という赤ちゃんが入る袋が見えるか、さらに週数が進んでいれば「胎芽(たいが)」と「心拍」が確認できるかを見ます。赤ちゃんの心拍が確認できた時点で、正式に「妊娠」と診断されます。

- 持ち物: 健康保険証、診察代(初診は自費診療になることが多い)、そして記録していれば基礎体温表を持参すると、医師が状況を把握しやすくなります。

妊娠確定後の手続き

産婦人科で妊娠が確定し、医師から指示があったら、次の手続きに進みます。

妊娠届の提出と母子健康手帳の交付: 医師から「妊娠届出書」をもらったら、お住まいの市区町村の役所や保健センターの窓口に提出します。すると、その場で「母子健康手帳(母子手帳)」が交付されます。この手帳は、妊娠中の健診記録から出産、そして子どもの予防接種や成長の記録まで、母子の健康を守るための大切な記録簿となります。同時に、妊婦健診の費用助成が受けられる受診券なども受け取れます。

ここまで来たら、いよいよ本格的なマタニティライフの始まりです。不安なこと、わからないことは一人で抱え込まず、パートナーや医師、助産師に相談しながら、一歩ずつ進んでいきましょう。妊娠はゴールではなく、新しいステージのスタートです。

第四部:「二人」で乗り越える妊活 – パートナーシップと心のケア

妊活は、時に心に大きな負担をかけることがあります。特に、治療が長引いたり、思うような結果が出なかったりすると、焦りや不安、孤独感に苛まれることも少なくありません。しかし、妊活は決して一人で背負うものではありません。この最終章では、困難な時期を「二人」で乗り越えるためのパートナーシップのあり方と、自分自身の心を大切にするためのセルフケアについて解説します。

男性に求められる本当のサポートとは?

不妊治療の現場では、身体的な負担の多くが女性側に偏りがちです。注射や採卵、薬の副作用など、女性は目に見える形でも見えない形でも多くの負担を抱えています。だからこそ、男性のサポートで最も重要なのは、その負担を理解し、精神的に寄り添うことです。パートナーである男性にしかできない、大切な役割です。

具体的なアクション

- 「聴く」と「共感する」: 女性が不安や不満を口にしたとき、男性はつい「大丈夫だよ」「もっと前向きに」と励ましたり、解決策を提示することが多いです。しかし、多くの場合、女性が求めているのは励ましや解決策ではありあません。まずは「つらいね」「そう感じるのは当然だよ」と、その感情を否定せずに受け止め、共感する姿勢が何よりも大切です。ただ黙って隣で話を聞いてくれるだけで、女性は「一人じゃない」と感じ、心が軽くなるものです。

- 治療への積極的な参加: 「不妊検査や治療は女性が中心になってするもの」という考えは捨てましょう。可能な限り通院に付き添い、医師の説明を一緒に聞くことで、治療内容やパートナーの状況を共有できます。これにより、治療が「他人事」から「自分事」に変わり、当事者意識が生まれます。超音波検査で赤ちゃんの様子を一緒に見ることは、父親になる実感を育む絶好の機会でもあります。

- 家事の分担: 「手伝う」というスタンスではなく、「分担する」という意識を持つことが大事です。女性の場合、治療中は体調が優れない日も多くあるということを理解しましょう。「今日の夕食は何か買っていこうか?」といった具体的な提案や、言われる前に率先して家事を行う姿勢が、パートナーの負担を大きく軽減します。

- 感謝と労いの言葉を忘れない: 妊活中は、お互いに心に余裕がなくなりがちです。そんな時だからこそ、「いつもありがとう」「治療お疲れ様」といった、日々の感謝や労いの言葉を意識して伝えましょう。その一言が、相手の心を温め、二人の絆を深める力になります。

正しい知識は、漠然とした不安を「具体的な行動」に変える力になります。

この記事が、あなたと大切なパートナーにとって、未来の家族計画への第一歩を踏み出すためのガイドブックとなることを心から願っています。