不妊治療は「4.4組に1組」の時代へ。保険適用で変わったこと、知っておくべきこと

「子どもを望んでいるのに、なかなか授からない」

「もしかして不妊かも…?」

そんな悩みを抱える人は決して珍しくありません。不妊治療を考えたとき、多くの人が「何から始めるべきか」「どれくらいの期間や費用がかかるのか」など、さまざまな疑問に直面します。

「周りには相談しにくい」「情報が多すぎて何が正しいのか分からない」と感じる人も少なくないでしょう。

2021年に国立社会保障・人口問題研究所が実施した調査によると、実際に不妊の検査や治療を受けたことがある(または現在受けている)夫婦は22.7%、つまり「4.4組に1組」にものぼります。この数字は、多くのカップルが同じように悩み、向き合い、そして一歩を踏み出していることを示しています。

また、日本の不妊治療は2022年4月に大きな転換点を迎えています。

これまで高額な自費診療が中心だった体外受精や顕微授精などの主要な治療に、公的医療保険が適用されるようになったのです。これにより、経済的なハードルは大きく下がり、より多くの人々が治療を選択しやすくなりました。しかし、保険適用には年齢や回数の制限といったルールがあり、その内容を正しく理解することが、後悔のない選択をする上で不可欠です。

この記事では、2025年現在の最新情報に基づいた「不妊治療のステップアップ・ガイド」を体系的に解説します。こども家庭庁や厚生労働省の公式資料、日本生殖医学会などの専門学会が示すガイドラインを基に、以下の流れで不妊治療の全体像を解き明かしていきます。

- 基礎知識:不妊の定義から原因、治療の基本的な考え方まで

- 保険適用:何がどう変わったのか、費用や条件を徹底解説

- ステップ別解説:検査からタイミング法、人工授精、そして体外受精・顕微授精まで、各段階の具体的な内容、費用、成功率を詳述

- リスクと心構え:治療に伴う身体的・精神的負担と、それを乗り越えるためのヒント

第一部:まず知っておきたい、不妊と治療の全体像

ここでは、「不妊」とは何か、その原因、そして治療がどのように進められていくのか、という基本的な全体像をお伝えします。

不妊の定義と治療開始のタイミング

一般的に「不妊症」とは、世界保健機関(WHO)の定義に基づき、「妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、1年間妊娠しない状態」を指します。かつては2年間とされていましたが、晩婚化が進む現代の社会背景を考慮し、日本でも1年という期間が一般的になっています。

ただし、この「1年」という期間はあくまで一つの目安です。以下のような場合は、1年を待たずに専門の医療機関へ相談することが強く推奨されます。

- 女性の年齢が35歳以上の場合

- 月経不順や無月経など、排卵に問題があると考えられる場合

- 子宮内膜症や子宮筋腫などの婦人科疾患の既往歴がある場合

- 過去にクラミジア感染症など、卵管に影響を及ぼす可能性のある感染症にかかったことがある場合

- 男性側に勃起障害(ED)や射精障害などの性機能障害がある場合

特に女性の場合、年齢は妊娠する能力(妊孕性)に最も大きく影響する要因になります。年齢とともに卵子の数と質は低下するため、時間をロスしないためにも早期の相談が賢明な判断となります。不妊治療は、時間との戦いという側面がとても強いのです。

不妊の原因は男女双方に

「不妊は女性側の問題」という考えが一般的だった時代もありましたが、それは過去の誤った認識です。現代の医学では、不妊の原因は女性側、男性側、あるいはその両方に存在することが明らかになっています。世界保健機関(WHO)が不妊カップルを対象に行った調査によると、その原因の内訳は、女性のみに原因がある場合が41%、男性のみが24%、男女双方に原因がある場合が24%、そして明確な原因が見つからない「原因不明不妊」が11%と報告されています。

このデータは、不妊カップルのうち約半数(24% + 24% = 48%)に男性側の因子が関与しているということを示しています。不妊の検査や治療は、必ずカップル双方が当事者として取り組む必要があるということです。

主な不妊原因は以下のように分類されます。

- 女性側の原因:

- 排卵因子:月経不順、無排卵、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)など、卵子がうまく育たない、または排出されない状態。

- 卵管因子:クラミジア感染症の後遺症や子宮内膜症などによる卵管の閉塞や癒着。精子と卵子が出会う道を妨げます。

- 子宮因子:子宮筋腫、子宮内膜ポリープ、子宮の形態異常など、受精卵の着床を妨げる要因。

- 頸管因子:子宮の入り口(頸管)から分泌される粘液が少ない、または精子の通過を妨げる性質を持つ状態。

- 免疫因子:女性の体内に精子を異物として攻撃する「抗精子抗体」が存在する場合。

- 男性側の原因:

- 造精機能障害:精子を作る機能そのものに問題がある状態。精子の数が少ない(乏精子症)、運動率が低い(精子無力症)、奇形率が高い(奇形精子症)、あるいは精液中に精子が全くいない(無精子症)など。男性不妊の約8割を占めます。

- 精路通過障害:精子は作られているものの、その通り道が詰まっている状態。

- 性機能障害:勃起障害(ED)や射精障害など。

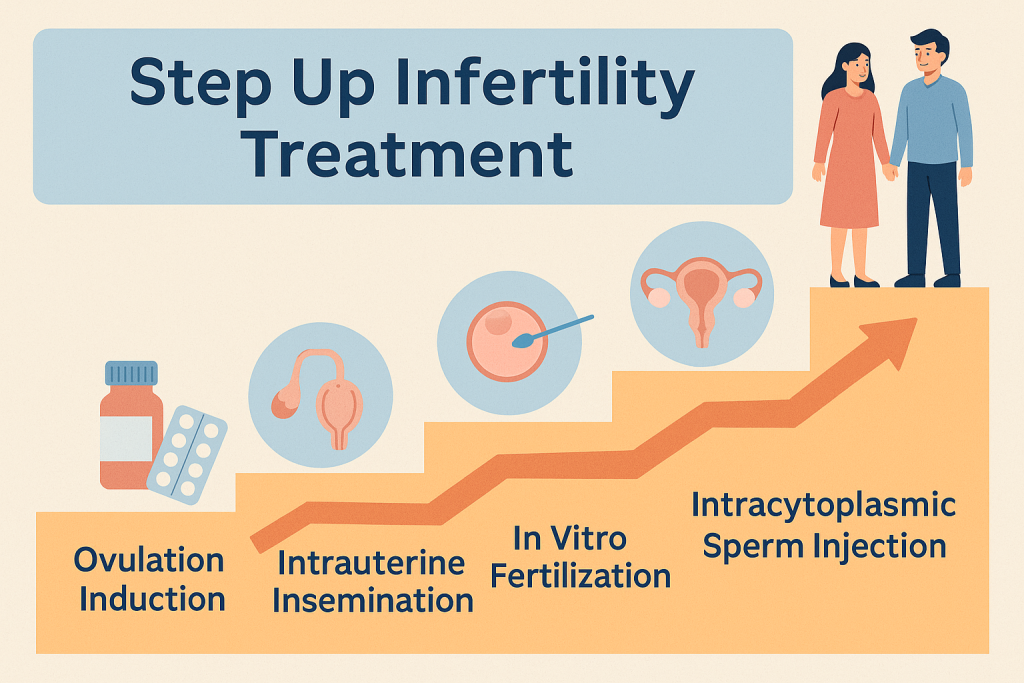

不妊治療の「ステップアップ」とは?

不妊治療は、多くの場合、日本産科婦人科学会などが推奨する「ステップアップ治療」という考え方に基づいて進められます。これは、身体への負担(侵襲度)や費用が少ない治療法から開始し、一定期間試しても結果が出ない場合に、段階的に高度な治療法へと移行していくアプローチです。

不妊治療は、大きく2つのカテゴリーに分類されます。

1.一般不妊治療:

体外での受精操作を伴わず、あくまで体内での自然な受精を目指す治療法です。身体への負担が比較的少なく、保険適用の範囲も広いです。

- タイミング法:排卵日を予測し、性交渉のタイミングを合わせる。

- 人工授精(AIH):精子を処理して子宮内に直接注入し、卵子との出会いを助ける。

2.生殖補助医療(ART:Assisted Reproductive Technology):

卵子と精子を一度体外に取り出し、受精させてから体内に戻す、より高度な医療技術の総称です。高い妊娠率が期待できる一方、費用や身体的負担も大きくなります。

- 体外受精(IVF):採卵した卵子に精子をふりかけて受精させる。

- 顕微授精(ICSI):一つの精子を卵子に直接注入して受精させる。

治療の基本的な流れは、「検査 → タイミング法 → 人工授精 → 生殖補助医療(ART)」というステップで進みます。ただし、これはあくまで一般的なモデルです。初めの検査で両側の卵管閉塞や重度の男性不妊が見つかった場合など、原因によっては初期段階をスキップして、いきなりARTから治療を開始することもあります。年齢や個々の状況に応じて、最適な治療計画を医師と相談しながら決定していくことが、ステップアップ治療成功の鍵となります。

第二部:【費用が変わる】不妊治療の保険適用パーフェクトガイド

2022年4月、菅義偉内閣(当時)のもと、「子どもを持ちたいという方々の気持ちに寄り添う」という方針が示され、これまで主に自費診療であった不妊治療への保険適用が実現しました。この制度変更は、治療の経済的負担を劇的に軽減し、多くのカップルにとって希望の光となりました。この章では、保険適用の核心部分を、最新情報も交えて徹底的に解説します。

2022年4月から何が変わったのか?

最大の変更点は、治療の「本丸」とも言える部分が保険の対象になったことです。それ以前は、不妊の原因を調べるための検査や、原因疾患(子宮筋腫など)に対する治療には保険が適用されていましたが、タイミング法、人工授精、体外受精といった不妊治療そのものは原則として自費診療でした。特に体外受精は1回あたり数十万円という高額な費用がかかり、経済的な理由で治療を断念するカップルも少なくありませんでした。

2022年4月からは、日本生殖医学会のガイドラインなどで有効性・安全性が確認された基本的な不妊治療が保険適用となり、原則として医療費の3割負担で受けられるようになりました。これにより、例えばかつて50万円かかっていた治療が、単純計算で15万円程度で受けられるようになり、経済的負担が大幅に改善されたのです。

さらに、制度は常にアップデートされています。2024年6月の診療報酬改定では、卵巣の予備能(残っている卵子の数の目安)を調べるAMH(抗ミュラー管ホルモン)検査が6ヶ月に1回、保険適用となりました。また、男性不妊治療に関連する精子の処理や凍結保存など、これまで対象外だった項目も新たに保険収載され、より包括的なサポート体制が整いつつあります。

保険適用の対象となる治療範囲

現在、保険適用となっている主な不妊治療と関連検査は以下のとおりです。これらは、不妊治療のステップに沿って体系的にカバーされています。

| カテゴリー | 主な治療・検査内容 | 概要 |

| 胚移植術 | 培養した胚を子宮内に戻す手技。新鮮胚移植と凍結融解胚移植がある。 | |

| 関連する検査・手術 | 抗ミュラー管ホルモン (AMH)検査 | 卵巣予備能を評価する血液検査。6ヶ月に1回保険適用。 |

| 精巣内精子採取術(TESE) | 無精子症の場合に、精巣から直接精子を回収する手術。 |

出典:厚生労働省「不妊治療に関する支援について」、診療報酬改定資料等を基に作成

保険適用の条件:年齢・回数制限を正しく理解する

保険適用で不妊治療を受けるためには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。特に生殖補助医療(ART)には、治療効果や身体への負担を考慮した年齢と回数の制限が設けられています。これは、かつての助成金制度の考え方を引き継いだものです。

対象者

保険適用の対象となるのは、法律上の婚姻関係にある夫婦、または事実婚関係にあるカップルです。事実婚の場合は、同一世帯であることや、生まれてくる子を認知する意向があることなどを証明する書類の提出を求められる場合があります。所得による制限はありません。

年齢・回数制限

治療法によって制限の有無が異なります。ここが最も重要なポイントです。

保険適用の年齢・回数制限まとめ

・一般不妊治療(タイミング法、人工授精)

年齢制限:なし

回数制限:なし

・生殖補助医療(体外受精、顕微授精など)

年齢制限:治療計画を作成する日において、女性の年齢が43歳未満であること。

回数制限(胚移植の回数でカウント):

治療開始時の女性の年齢が40歳未満の場合 → 通算6回まで

治療開始時の女性の年齢が40歳以上43歳未満の場合 → 通算3回まで

※回数制限は「一子ごと」にリセットされます。つまり、保険診療で第一子を出産した後、第二子の治療を始める際には、再び上記の回数制限が適用されます。

※カウントされるのは「胚移植」の回数です。採卵はしたが移植に至らなかった場合や、受精卵が得られなかった場合は回数に含まれません。

この制限は、年齢が上がるにつれて妊娠率が低下し、流産率が上昇するという医学的エビデンスに基づいています。データによると、43歳を過ぎると体外受精で出産に至る割合は極めて低くなるため、治療の有効性と医療資源の適切な配分の観点から、このような線引きがなされています。自分の年齢と残された治療回数を常に意識し、医師と治療戦略を練ることが重要です。

費用負担をさらに軽減する制度

3割負担になったとはいえ、治療が複数回に及んだり、先進医療を併用したりすると、自己負担額は決して小さくありません。しかし、費用の負担を軽減できる公的制度がいくつかあります。

高額療養費制度

これは、1ヶ月(月の初めから終わりまで)にかかった医療費の自己負担額が、所得に応じて定められた上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻される制度です。不妊治療もこの制度の対象となります。例えば、採卵や胚移植で1ヶ月の自己負担額が30万円になったとしても、所得に応じた自己負担限度額(例:約8万円強)を超えた分は後から還付されます。事前に「限度額適用認定証」を申請しておけば、窓口での支払いを限度額までに抑えることも可能です。

先進医療との併用

保険適用の基本的な治療に加えて、将来的な保険導入を目指す先進的な医療技術として国が承認した「先進医療」を自費で組み合わせることが認められています。不妊治療分野では、タイムラプスインキュベーターによる胚培養や、子宮内フローラ検査などが先進医療として実施されています。この先進医療にかかる技術料は全額自己負担となりますが、厚生労働省が認可した特定の医療機関でのみ実施可能です。

自治体独自の助成金

国の保険適用とは別に、地方自治体が独自に助成制度を設けている場合があります。特に、先進医療にかかる費用の一部を助成したり、保険適用の上限回数を超えた後の治療費を補助したりする制度を持つ自治体が増えています。内容は自治体によって大きく異なるため、お住まいの都道府県や市区町村のウェブサイトで最新情報を確認しましょう。

第三部:【本編】不妊治療のステップ別・完全解説

ここからは、不妊治療の具体的なステップを、初診から高度な生殖補助医療まで、順を追って詳しく解説していきます。それぞれの段階で「何をするのか」「誰が対象なのか」「費用や成功率はどれくらいか」を明確にすることで、ご自身の現在地と次の目的地を具体的にイメージできるようになります。

Step 1:初診から基本検査までの流れ

不妊治療の第一歩は、自分たちの身体の状態を正しく知ることから始まります。

通常、1〜2回の月経周期をかけて、一通りの基本検査を行います。

主な検査内容

検査は女性側と男性側の両方で行われます。カップルで一緒に受診し、説明を受けることが望ましいです。

女性側の主な検査:

- 血液検査(ホルモン検査):月経周期の特定の時期に採血し、ホルモン値を測定します。

- AMH(抗ミュラー管ホルモン):卵巣内にどれくらいの卵子が残っているかの目安(卵巣予備能)を評価します。

- FSH, LH, E2(卵胞刺激ホルモン, 黄体形成ホルモン, エストラジオール):月経期に測定し、卵巣機能や排卵障害の有無を調べます。

- プロゲステロン(P4):黄体期(排卵後)に測定し、排卵が正常に起こり、着床に適した状態が維持されているか(黄体機能)を評価します。

- 子宮卵管造影検査(HSG):子宮口から造影剤を注入し、X線撮影で子宮の形や卵管が詰まっていないか(卵管通水性)を調べます。検査後に卵管の通りが良くなり、妊娠しやすくなる効果も報告されています。

男性側の主な検査:

- 精液検査:最も基本的かつ重要な検査です。2〜7日程度の禁欲期間の後に精液を採取し、WHOの基準に基づいて以下の項目を評価します。

- 精液量:1.4ml以上

- 精子濃度:1mlあたり1600万個以上

- 総精子数:3900万個以上

- 運動率:42%以上(前進運動精子)

- 正常形態率:4%以上

- 精液量:1.4ml以上

※結果は体調によって変動するため、複数回検査することが推奨されます。

Step 2:タイミング法

医師が経腟超音波検査による卵胞計測や尿中・血中のホルモン値の測定を通じて、排卵日を可能な限り正確に予測し、最も妊娠しやすい性交渉のタイミングを指導します。医療の介入は排卵日の予測にとどまり、受精から着床までは自然のプロセスに委ねるため、身体的・精神的な負担が最も少なく、自然妊娠に最も近い治療法と言えます。

対象者・適応条件

- 女性側に、自発的な排卵がある、または軽い排卵障害で薬剤により排卵が期待できる。

- 子宮卵管造影検査で、少なくとも片側の卵管の通過性が確認されている。

- 男性側の精液検査の結果が、WHOの基準値を概ね満たしている。

費用(保険適用)

1周期あたり数千円から2万円程度。排卵誘発剤使用時は薬剤費が追加されます。

成功率

1周期あたりの妊娠率:約5%。治療目安は3〜6周期。

Step 3:人工授精(AIH)

採取した精液を洗浄・濃縮し、元気で運動性の高い精子を濃縮して、細いカテーテルで直接子宮腔内に注入する治療法です。

対象者・適応条件

- タイミング法を複数回行っても妊娠しない「原因不明不妊」

- 軽度から中等度の男性不妊

- 性機能障害、頸管因子不妊、免疫性不妊(軽度)

費用(保険適用)

手技料:5,460円(3割負担で約1,638円)。総額:2万円〜3万円/周期

成功率

1回あたり:5〜10%。5〜6回で累積妊娠率20%程度。

Step 4:生殖補助医療(ART)

人工授精で妊娠に至らない場合は、より高度な治療である生殖補助医療(ART)に進みます。

ステップアップの判断基準

- 人工授精を適切な回数(5〜6回)行っても妊娠に至らない場合

- 女性の年齢が30代後半以上で、時間を無駄にできない場合

- 両側卵管閉塞、重度男性不妊、受精障害、重症子宮内膜症

治療プロセス

- 卵巣刺激:排卵誘発剤で複数の卵子を育てる

- 採卵:経腟超音波下で卵子を採取(10〜15分程度)

- 受精:IVF(精子をふりかけ)またはICSI(精子を直接注入)

- 胚培養:受精卵を2〜6日間培養

- 胚移植:良好な胚を子宮内に戻す(原則1個)

- 妊娠判定:移植から10日〜2週間後に血液検査

費用(保険適用後の自己負担額)

- 採卵:約2万円〜4万円

- IVF/ICSI:約1.5万円〜4万円

- 胚培養:約1.5万円〜3万円

- 胚凍結:約1.5万円〜3万円

- 胚移植:約3.5万円

※施設や治療内容によって異なります。

※薬剤費や検査費、通院管理料などが別途かかる場合があります。

第四部:不妊治療と向き合うためのリスクと心構え

不妊治療は、妊娠という目標に向かう希望に満ちた道のりであると同時に、心身ともに大きな負担を伴う険しい道のりでもあります。治療を乗り越え、納得のいく決断を下すためには、その光と影の両面を正しく理解しておくことが不可欠です。

身体的リスクと副作用

特に生殖補助医療(ART)では、医療的な介入度が高まるにつれて、いくつかの身体的リスクや副作用の可能性が生じます。

主なリスク

卵巣過剰刺激症候群(OHSS):

ARTにおける最も注意すべき副作用の一つです。排卵誘発剤によって卵巣が過剰に刺激され、多数の卵胞が一度に発育することで卵巣が大きく腫れ上がり、腹水や胸水が溜まることがあります。症状としては、腹部膨満感、吐き気、急激な体重増加などが見られます。重症化すると、血液が濃縮されて血栓症や腎不全を引き起こす危険性もあります。近年では、刺激法の調整や全胚凍結などの予防策により、重症化するケースは減少しています。

多胎妊娠:

かつては複数の胚を移植することが一般的だったため、双子や三つ子などの多胎妊娠が問題となりました。多胎妊娠は、早産、低出生体重児、妊娠高血圧症候群など、母子ともにリスクが高まります。このため、現在では日本産科婦人科学会の会告により、移植する胚は原則として1個(単一胚移植)と定められており、多胎のリスクは大幅に減少しています。

採卵に伴うリスク:

採卵は、腟から卵巣に針を刺す外科的な処置であるため、頻度は極めて低いものの、出血や骨盤内の臓器損傷、感染症などのリスクがゼロではありません。経験豊富な専門医のもと、清潔な環境で行うことで、これらのリスクは最小限に抑えられます。

精神的・経済的な負担

不妊治療がもたらす負担は、身体的なものだけではありません。むしろ、目に見えない精神的・経済的なプレッシャーこそが、治療を続ける上で最も大きな壁となることがあります。

精神的ストレスと「妊活うつ」

「今月こそは」という期待と、月経が来てしまうたびに繰り返される失望。治療のスケジュールに生活が縛られ、先の見えない不安に苛まれる日々は、大きな精神的ストレスとなります。このような状態が続くと、抑うつ気分、意欲の低下、不眠などを引き起こす「妊活うつ」や「不妊うつ」と呼ばれる状態に陥ることも少なくありません。周囲からの無理解な言葉や、SNSで目にする他人の妊娠報告に傷つくこともあります。

パートナーシップへの影響

不妊治療はカップル二人で乗り越えるべき課題ですが、治療への温度差や、どちらか一方がプレッシャーを感じてしまうことで、関係がぎくしゃくすることもあります。「治療」という非日常的な行為が、二人の関係性に影を落とすこともあるのです。

経済的負担

保険適用によって自己負担は軽減されましたが、それでも治療が長期化すれば、総額は決して安くはありません。先進医療を併用したり、保険適用の回数を超えて自費診療に移行したりすれば、数百万円単位の費用がかかる可能性もあります。治療費を捻出するための仕事との両立の難しさも、大きなストレス要因です。

心のケアと乗り越え方

この長く険しい道のりを歩み続けるためには、意識的に心と体をケアすることが不可欠です。

実践的なケア方法

情報から距離を置く時間を作る:

治療中、ついインターネットで情報を検索し続けてしまうという人は多いです。しかし、情報過多はかえって不安を大きくします。。意識的にスマートフォンを置き、治療のことを考えない時間を作りましょう。趣味に没頭する、美味しいものを食べる、旅行するなど、自分たちが「楽しい」と感じる時間を持つことが、心の栄養になります。

パートナーとの対話を大切にする:

感じている不安、プレッシャー、悲しみ、そして喜びを、言葉にしてパートナーと共有しましょう。「自分だけが辛いわけではない」「二人で一つのチームなんだ」と再確認することが、何よりの支えになります。治療方針についても、二人で話し合い、納得して決めるプロセスが重要です。

専門家のサポートを活用する:

一人で、あるいはカップルだけで抱え込む必要はありません。多くの都道府県や指定都市には不妊専門相談センターが設置されており、専門の研修を受けた相談員が無料で相談に応じてくれます。また、多くの不妊治療クリニックでは、臨床心理士などによるカウンセリング体制を整えています。専門家の客観的な視点やサポートは、思考を整理し、精神的な安定を取り戻す助けとなるでしょう。

第五部:納得のいく選択をするために

不妊治療の道のりには、いくつもの分岐点があります。どの道を選ぶか、そのひとつひとつの選択が未来を形作ります。後悔のない選択をするために、最も重要な「治療法の選び方」と「医療機関の選び方」についてお伝えします。

自分たちに合った治療法を選ぶ

治療法を選ぶ際のポイントは、「自分たちの人生にとって、どのような選択が最も幸せか」をよく考えることです。

「個別の患者ごとにみるとGL(ガイドライン)以外の治療が最善である可能性もある」

– 日本生殖医学会 生殖医療ガイドラインの考え方

この言葉が示すように、治療の選択肢は一つではありません。

- ステップアップだけが選択肢ではない:治療の進行に心身が追いつかないと感じたとき、一度治療を「休む」という選択もとても大切です。また、高度な治療の負担が大きいと感じた場合、あえて「ステップダウン」するという選択肢もあります。

- 総合的な判断を:治療法の選択は、医学的な適応だけでなく、年齢、不妊原因、経済状況、仕事との両立、そして何よりも二人の価値観を総合的に考慮して決めることが大切です。例えば、「子どもは欲しいけれど、高額な自費診療をしてまで…」と考えるのも一つの立派な価値観です。

- 医師との十分な対話:主治医と十分にコミュニケーションをとることも大切です。それぞれの治療法のメリット・デメリット、成功率、費用、リスクについて納得がいくまで説明を受け、その上で自分たちの希望を伝えましょう。医師は専門家として医学的な最適解を提示しますが、最終的な決定権は患者自身にあります。インフォームド・コンセント(説明と同意)に基づき、共同で意思決定していく姿勢が求められます。

信頼できる医療機関の選び方

不妊治療は長期にわたることが多く、クリニックは人生の重要な時期を共に歩むパートナーとなります。信頼できる医療機関を選ぶことは、治療の成否だけでなく、精神的な安定にも大きく影響します。

以下の点を参考に、慎重に選びましょう。

- 施設基準と専門性:保険診療で生殖補助医療を行うためには、国が定めた施設基準(常勤の専門医の配置、胚培養士の配置、適切な管理体制など)を満たしている必要があります。日本生殖医学会認定の「生殖医療専門医」が在籍しているかは、専門性を見極める上での重要な指標です。

- 実績の公開:クリニックのウェブサイトなどで、年齢階級別の治療実績(妊娠率、生産率など)を正直に公開しているかは、透明性と信頼性の証です。極端に高い成功率を謳う広告には注意が必要です。

- コミュニケーションと説明の丁寧さ:初診や説明会に参加し、医師やスタッフの対応を確認しましょう。質問しやすい雰囲気か、専門用語ばかりでなく分かりやすい言葉で説明してくれるか、治療の選択肢を公平に提示してくれるか、といった点は重要です。流れ作業的な対応ではなく、一人ひとりに向き合ってくれる姿勢があるかを見極めましょう。

- 相談体制の充実:医師だけでなく、看護師や培養士、心理カウンセラーなど、多職種によるサポート体制が整っているクリニックは、心身両面からのケアが期待できます。

- 通いやすさ(立地・診療時間):不妊治療は、排卵のタイミングに合わせて頻繁な通院が必要になることがあります。仕事との両立を考えると、自宅や職場からのアクセス、土日や夜間の診療時間は現実的な問題として重要です。無理なく通い続けられるか、という視点を忘れないようにしましょう。

厚生労働省やこども家庭庁は、保険診療を行う医療機関のリストを公開しています。まずは、お住まいの地域のどのような施設が対象となっているかを確認することから始めると良いでしょう。

まとめ:未来への一歩を踏み出すあなたへ

本記事では、2025年現在の最新情報に基づき、不妊治療のステップアップについて、その定義から原因、保険制度、各治療法の詳細、そして心構えに至るまで、体系的に解説してきました。

要点をまとめると、以下のようになります。

本記事のキーポイント

- 不妊は「4.4組に1組」が経験する身近な課題であり、原因は男女双方にあるため、カップルで取り組むことが基本です。

- 2022年からの保険適用拡大により、主要な不妊治療の経済的ハードルは大幅に下がりましたが、生殖補助医療には年齢と回数の制限が存在します。

- 治療は、身体的負担の少ない「タイミング法」「人工授精」から、高度な「体外受精・顕微授精」へと段階的に進む「ステップアップ」が基本ですが、個々の状況に応じた柔軟な選択が重要です。

- 治療の成功率は女性の年齢に最も強く影響を受けます。年齢という時間的制約を意識し、適切なタイミングで次のステップに進む判断が求められます。

- 治療には身体的リスクだけでなく、精神的・経済的な負担も伴います。自分たちなりのペースを大切にし、パートナーや専門家のサポートを活用することが、道のりを乗り越える鍵となります。

不妊治療は、時に長く、先の見えないトンネルのように感じられるかもしれません。しかし、この先にどのような未来が待っているとしても、その過程で下すすべての決断は、二人のかけがえのない人生の一部です。

この記事が、不安と希望の狭間で揺れ動くすべてのカップルにとって、暗闇を照らす一筋の光となり、ご自身の足で、前向きな未来への一歩を踏み出すきっかけとなることを、心より願っています。

参考資料

患者さんのための生殖医療ガイドライン – 東大病院 女性外科

https://www.gynecology-htu.jp/reproduction

一般のみなさまへ – 生殖医療Q&A:Q4.不妊症の原因にはどういう …

http://www.jsrm.or.jp/public/funinsho_qa04.html

男性不妊について – 春木レディースクリニック

https://haruki-cl.com/basic/male-infertility.html

不妊治療の先進医療について

https://nishitan-art.jp/treatment/art/advanced-medical

令和6年 診療報酬改定について – 山口レディスクリニック

https://y-lc.net/%E4%BB%A4%E5%92%8C6%E5%B9%B4-%E8%A8%BA%E7%99%82%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%94%B9%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6